- Общие сведения о Невском проспекте

- Краткая история Невского проспекта

- Начало Невского проспекта

- Барочный период Невского

- Классический период Невского

- Капиталистический и эклектический Невский

- Советский и современный Невский

- Главная часть

- Достопримечательности Невского проспекта

- Казанский собор

- Строгановский дворец

- Гостиный двор

- Екатерининский сад, памятник Екатерине II

- Аничков мост

- Пассаж

- Обелиск «Городу-герою Ленинграду»

- Площадь Восстания в Санкт-Петербурге

- Дворец Белосельских-Белозерских

- Река Фонтанка

- Музей «Русский Левша»

- Спас на Крови

- Музей гигиены

- Петровская акватория

- Дом вверх дном

- Музей Матрешки

- Дворец Шувалова

- Дом Ф.Н. Петрово-Солово (Невский проспект 84-86)

- Дом И.Ф. Александровского (Невский проспект 63)

- Дом Г.Г. Блокка (Невский проспект 65)

- Дом Яковлевых (Невский проспект 96)

- Российская национальная библиотека

- Елисеевский магазин

- Александровская колонна

- Литературное кафе

- Дом Чичерина (Елисеевых)

- Дом Котоминых (№18)

- Торговый центр «Тщеславие»

- Государственный Русский музей

- Голландская реформатская церковь

- Башня Городской Думы

- Александринский театр

- Александро-Невская лавра

- Дворец Белосельских–Белозерских

- Московский вокзал

- Дом А.Е. Шлякова (Невский проспект 106)

- Дома Мальцевых (Невский проспект 77 и 79)

Общие сведения о Невском проспекте

Длина Невского проспекта составляет 4,5 километра, а местами достигает 60 метров. Но это не просто блестящая столичная магистраль. Это улица с душой, полная противоречий, присущих русскому характеру: роскошные особняки соседствуют с обшарпанным полом, покрытым выбоинами. Как забыть слова Гоголя: «Какая быстрая фантасмагория бывает в один день!» На Невском проспекте представлены самые разные архитектурные стили, от барокко XVIII века до модерна. Золотой шпиль Адмиралтейства возвышается над бульваром. Уличная жизнь Невского проспекта отражает реалии современной России.

Невский проспект

Рядом с подростками в ультрасовременной одежде прогуливаются медальные седовласые ветераны. В белые ночи в середине лета, когда практически никогда не бывает темно, улицы полны людей даже в два часа ночи. Добираться до туристических объектов, расположенных за Фонтанкой, имеет смысл на общественном транспорте. Однако, чтобы ощутить прелесть Невского проспекта, обязательно нужно пройтись по нему. Прогулку можно начать от станций метро «Невский проспект» или «Гостиный двор» и пройти 1,5 километра до Дворцовой площади.

Движение по Невскому проспекту

Казанский собор будет на вашем пути. Вы сможете полюбоваться замечательными видами на город, которые открываются вдоль каналов. Самый длинный (2,4 км), но более интересный маршрут начинается от станции метро «Маяковская», что в 600 метрах от Фонтанки. Сядьте на автобус 22, троллейбус 1, 5, 7, 10 или 22, маршрутное такси К-47, К-147 или К-187 или пройдите пешком в сторону Аничкова моста. Какой бы вид транспорта вы ни выбрали, главными достопримечательностями станут башня с глобусом на Доме Книги, зеленый купол Казанского собора и золотой шпиль Адмиралтейства.

От Аничкова моста можно пройти по Невскому проспекту до Зимнего дворца и Адмиралтейства. Ниже приводится описание достопримечательностей в том порядке, в котором они встречаются на маршруте. Смотрим то на одну сторону улицы, то на другую, хотя, конечно, во время прогулки не обязательно постоянно переходить Невский проспект. По пути будут упомянуты варианты различных обходов с основного маршрута.

Невский проспект вечером

Краткая история Невского проспекта

Невский проспект, как и многие другие центральные магистрали, был построен при Петре Великом. Отечественных архитекторов в России в те годы практически не было, поэтому строительство велось под руководством иностранца. Француз Жан Батист Леблон проложил четырехкилометровый маршрут через леса и луга от Новгородской дороги (ныне — Литовский проспект) до Адмиралтейства. Дорогу строили шведские военнопленные, которые, кроме всего прочего, подметали ее каждую субботу. Первоначально она называлась Большой Перспективной дорогой (из-за великолепного вида, открывающегося с нее). В 1738 году он был переименован в Невский проспект, а через 20 лет название сократилось и приняло современный вид: Невский проспект.

25 октября большевики переименовали Невский проспект. Но местные жители проигнорировали новое название, и в 1944 году улице вернули прежнее название. Облик Невского проспекта несколько раз менялся в соответствии с крутыми поворотами русской истории. В девятнадцатом веке тротуары всегда оставались чистыми, потому что всех пойманных за ночь женщин легкого поведения заставляли подметать их в 4 утра. На каждом перекрестке стояла деревянная милицейская будка с тремя дежурными полицейскими. Весь бульвар был увешан вывесками магазинов и мастерских. Поскольку значительная часть населения в то время была неграмотной, вывески выглядели как яркие выразительные изображения.

Улица всегда была запружена рекой конных экипажей. Зимой по снегу они двигались быстрее, чем летом. Первая мировая война и революция крайне пагубно повлияли на Невский проспект. По свидетельству современников, проспект был грязным, так как неделями не подметался. Повсюду были разбросаны трупы голодающих лошадей. Ныне Невский проспект чист и наряден, не хуже, чем в «лучший год» России — 1913 год, когда Империя праздновала 300-летие дома Романовых.

Современный Невский проспект

Начало Невского проспекта

Необходимость закладки бульвара возникла вскоре после основания Петербурга. В то время подъехать с юга из Москвы и Великого Новгорода можно было по Новгородской дороге, сегодня это путь от Лиговского проспекта до Таврического сада. Невский проспект был задуман как главные южные ворота Санкт-Петербурга.

Кроме того, улица в районе Кирочной улицы делилась на несколько улиц, одна из которых шла вдоль Невы и вела на запад к Фонтанке, также вела к расселине перед Адмиралтейством, которая называлась Адмиралтейской лужайкой. Его не построили, так как для крепости нужно было свободное место. По этой дороге доставляли продовольствие в Адмиралтейство. Но он часто бледнел. И надежной ее назвать было сложно. Но именно этот участок дороги Новгородского участка связывал Адмиралтейство, построенное в 1704 году, с центральной Россией.

В начале будущего Невского проспекта, между Адмиралтейским лугом и Мойкой, находилась Морская слобода, в которой жили рабочие верфи. В 1705 году здесь был построен Mercato del Mare, где продавались продукты, мясо, рыба, а также дрова и сено. Большая Морская улица проходила через Морскую слободу к Морскому рынку.

Рядом с рынком, на набережной реки Мойки, стоял дом адмирала Корнелиуса Круиса, руководившего строительством Адмиралтейства и являвшегося председателем Адмиралтейств-совета. Адмирал жил рядом с матросами и рабочими Адмиралтейства. Этот дворец стал одним из первых известных жилых домов на Невском проспекте. Дальнейшая судьба круизного дома неизвестна.

Кроме того, причиной закладки Невского проспекта стали победы русской армии в Северной войне под Полтавой и взятие Выборга. Петр I понял, что шведы к городу на Неве не подойдут, и стал обдумывать план переноса столицы из Москвы в Петербург.

Город, образовавшийся вокруг крепости и верфи, стал готовиться к приему царского двора и своему статусу. Так, в 1710 году был основан Александро-Невский монастырь. Сразу же возникла необходимость в этом месте создать удобный въезд в Петербург с юга.

Стали прокладывать «перспективу» по кратчайшему маршруту от Адмиралтейства до Новгородского перегона. На карте Санкт-Петербурга показан прямой угол между Невским и Лиговским проспектами. По словам краеведа Петра Николаевича Столпянского, именно в этом месте река Фонтанка была самой узкой и удобной для переправы. Так определилось направление Невского проспекта. Она называлась Большой Перспективной дорогой.

В 1712 году при строительстве монастыря была проложена и дорога. Когда строительство дороги было завершено в 1718 году, она стала носить имя монастыря — «Невская перспективная дорога». Первые упоминания об этой дороге можно найти в исторических летописях, где говорится о дороге в Невский монастырь. Независимая прокладка двух улиц объясняет разрыв в районе площади Восстания.

При прокладке Большой Перспективной дороги возникли большие трудности с рельефом местности. Район был болотистый. Стойки вбивали в строительный зыбкий грунт, к ним крепили бревна снизу барж, на которые укладывали доски, связками. Процесс строительства Невской перспективной дороги был более сложным. Неоднократно укладывались гаты, также укрепленные днищем барж.

Сначала Большой проспект строился медленно, так как правитель планировал сделать центром города Васильевский остров. Но невская перспектива оказалась более удачной. Окрестности были подземельем для служителей монастыря и трудящихся.

Часто можно услышать рассказ о том, что Невский должен был быть вытянутым и прямым, как стрела. Якобы эти две улицы стали прокладываться одновременно с обеих сторон. Они должны были соединиться на Новгородском тракте. Но нерадивые строители, говорят, не рассчитали, вот и вышла кривая, где правитель, мол, велел их вырезать. Однако миф далек от реальности, два участка будущего Невского проспекта были построены в разное время и до 1738 года назывались по-разному: один — Большой проспект, другой — Невский проспект.

Построив дорогу, Петербург смог пересечь Мойку, бывшую до тех пор естественной границей города. Фонтанка стала новой границей Санкт-Петербурга. Между Мойкой и Кривушей образовалась Переведенская слобода, где жили рабочие, приехавшие сюда из разных мест. В 1712 году на углу Большой проспектной дороги была возведена небольшая деревянная церковь Рождества Богородицы. Это была первая церковь на Невском проспекте.

Перспективная большая дорога стала соединяться с другими районами Петербурга. Через некоторое время его подправили в пределах Адмиралтейской лужайки так, чтобы он выходил в центр Адмиралтейства, на котором недавно возвели башню со шпилем. Однако это была еще узкая поляна в болоте. По словам Столпянского, привезенные из Москвы пленные шведы быстро превратили его в удобную магистраль. Их работа завершилась посадкой четырех рядов берез.

С тех пор началось строительство мостов через Большой проспект. В 1715 году был возведен первый мост через Фонтанку, через год были построены мосты через Мойку и Кривушу.

На содержание трассы ушло много денег, поэтому поездка была оплачена. Выплата казалась непомерной. Однако все средства фактически тратились на содержание дороги, которую каждый год вновь укрепляли: весной днища барж проседали в болотистой земле, и их приходилось прокладывать заново. Путешественники могли расплачиваться не только деньгами за поездку, но и строительными материалами, булыжником, которым в 1820-х годах удалось вымостить дорогу.

По случаю перенесения мощей князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в 1724 году полицмейстер генерал Антон Девиер сделал Великой Перспективе блестящий подарок. Вечером на нем зажглись первые фонари, которые были установлены через каждые 106 метров и заправлены конопляным маслом. Под фонарями были установлены скамейки.

Благодаря благоустройству Большой проспект стал парадным подъездом, въездом в центр Петербурга. В 1728-1730 годах в перспективе предстала немецкая церковь Сан-Пьетро с двумя зданиями по проекту архитектора Доменико Трезини. Поэтому они образовали парадные проходы перед церковью. Позже этот прием был использован при строительстве других церквей, что значительно обогатило художественно-архитектурный ансамбль Невского проспекта. Почти сразу появилось и голландское сообщество.

Императрица Анна Иоанновна много сделала для развития Петербурга и Большого проспекта. В знак этого и к торжественной встрече Государыни в 1731 году на дороге у Мойки была возведена триумфальная арочная дверь с тремя пролетами с башенкой, украшенная золоченой резьбой и скульптурой. Они построены по проекту русского архитектора Ивана Кузьмича Коробова. Они назывались Адмиралтействами.

В 1733-1737 годах была возведена каменная придворная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Со своей величественной колокольней, увенчанной высоким шпилем, перекликающимся со шпилем Адмиралтейства, он стал главной доминантой небоскреба на Большой Перспективной дороге. Церковь построена во имя чтимого списка Казанской иконы Божией Матери, перенесенного за день до ее освящения. В будущем здесь возведут грандиозный Казанский собор.

Вот как описывают Невский проспект очевидцы того времени, например Карл Рейнхольд Берк в своих «Путевых заметках по России»:

«Из Итальянского Сада и Сибирского Приказа мы возвращались в город по Перспективной улице. Красивый болвар стоит у Адмиралтейства и уходит далеко за город… На Перспективной улице, как сказано, мало зданий достойных примечания, кроме русской каменной церкви, которая еще не достроена, но, видимо, будет прекрасна».

Приморский рынок у Адмиралтейства с его торговлей сеном и дровами представлял опасность для двора как источник возможных пожаров. Поэтому его перенесли дальше от Адмиралтейства и с возвышения на участок между Мойкой и Большой Морской улицей в новом здании по проекту Георга Иоганна Маттарнови.

Это подтверждает историк К. В. Малиновский в своей книге «Санкт-Петербург XVIII века», цитируя постановление Сената от 24 апреля 1735 г:

«немедленно перевести морской базар Адмиралтейского острова на пустое место, указанное Канцелярией обер-полицмейстера, идущее к Невскому монастырю по правую сторону многообещающей улицы, и на ту новую базарную площадь, подальше от купцов Санкт-Петербург, Канцелярия обер-полицмейстера, Камер-Конторы и ратуши, по общему согласию, более линейны, чем в какой линии торговли».

Некоторые историки склонны думать, что перенос рынка произошел после пожаров 1736-1737 гг. Тогда сгорела большая часть зданий вокруг Адмиралтейства, в том числе здание рынка. Как бы то ни было, после страшных пожаров 1737 года Анна Иоанновна издает указ:

«..над рекой Мье по проспекту в гарях, из предостережения от пожарного случая, отныне вместо нового деревянного строения, созданного горожанами, и которого они еще не замыслили, непременно что всем построить каменное строение в подвалах в едином жилище, а для сего замыслить строение приказывает разобрать».

В 1738 году городская комиссия дала названия 17 главным улицам Петербурга, в том числе Большому проспекту, ставшему Невской проспективной улицей. Так назывался участок пути в Адмиралтейской части, до Мойки. Через год улицу до современной площади Восстания назвали Невской Проспективной. Вскоре это название распространилось на весь участок дороги от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. И становится совершенно очевидным, что название проспекту дано в честь монастыря, а не Невы.

Барочный период Невского

Невский проспект входил в знаменитый «Адмиралтейский трезубец» — 3 улицы, ориентированные лучами на шпиль Адмиралтейской башни. Именно тогда центральная перспектива была размещена между Вознесенским и Невским проспектом. Центральная перспектива, ныне Гороховая улица, должна была стать главной артерией, как это обычно бывает при расстановке городских «трезубцев». Здесь это не сработало.

Поэтому от Невского проспекта за Фонтанку были проложены новые дороги — Головин переулок (улица Рубинштейна) и улица Преображенская (улица Марата). Садовая улица была построена рядом с торговыми рядами, которые были перенесены немного дальше от Адмиралтейства.

При Анне Иоанновне пытались соединить Большую и Невскую перспективы. От Лиговского проспекта до Лавры параллельно старой проложили новую дорогу. Они стали называть ее Новой Перспективной улицей. Но ворота бывшей Невской Першпективной улицы были плотно забиты, и монастырь не хотел сносить свой служебный двор и переносить Царские врата. И получилось, что улица была восстановлена на свое место, а у петербуржцев появился новый неофициальный топоним «Старо-Невский проспект», который можно услышать и сегодня. На месте Новой Перспективной улицы появились Гончарная и Тележная улицы.

Когда в 1741 году на престол взошла дочь Петра I, императрица Елизавета, для ее торжественной встречи триумфальные ворота Адмиралтейства были перестроены и перенесены на пересечение Невского проспекта и Большой Морской улицы. Новые ворота были спроектированы Пьетро Антонио Трезини. Они были выполнены в виде карусели, увенчанной фигурой Славы, с проходом с четырех сторон. Но буквально через 10 лет ворота обветшали и их пришлось демонтировать. Их планировали заменить новыми триумфальными каменными дверями. Для этого также призвали архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Однако этот план так и не был реализован.

В это время императрица издала указ, запрещавший жителям «вешать что-либо на березы на невской возвышенности». Из этого следует, что березовые насаждения вдоль возвышенности местные жители использовали для собственных нужд, например сушили на ветках одежду, горшки, кувшины и другую утварь.

Вдоль улицы хаотично вырастали постройки, что портило вид. И в основном они были деревянными. В 1745 г были изданы многочисленные указы о Большом проспекте, один из них касался «переселения мещанских домов, построенных не по утвержденным планам у дороги».

Район Большого проспекта стал застраиваться частными особняками и различными учреждениями. Было решено строить только каменные дома. Все деревянные снесли. Исключение делалось только для построек немецкой и голландской общин, построенных из дерева на каменных подвалах. Они их не сломали.

Разработкой перспективного камня занимался, по большей части, русский архитектор, представитель раннего барокко — Михаил Григорьевич Земцов. Благодаря его таланту и трудолюбию перед Гостиным двором появилось несколько приличных вилл. Между Мойкой и Переведенской Слободой вырос целый жилой комплекс из 3 домов с «единым фасадом».

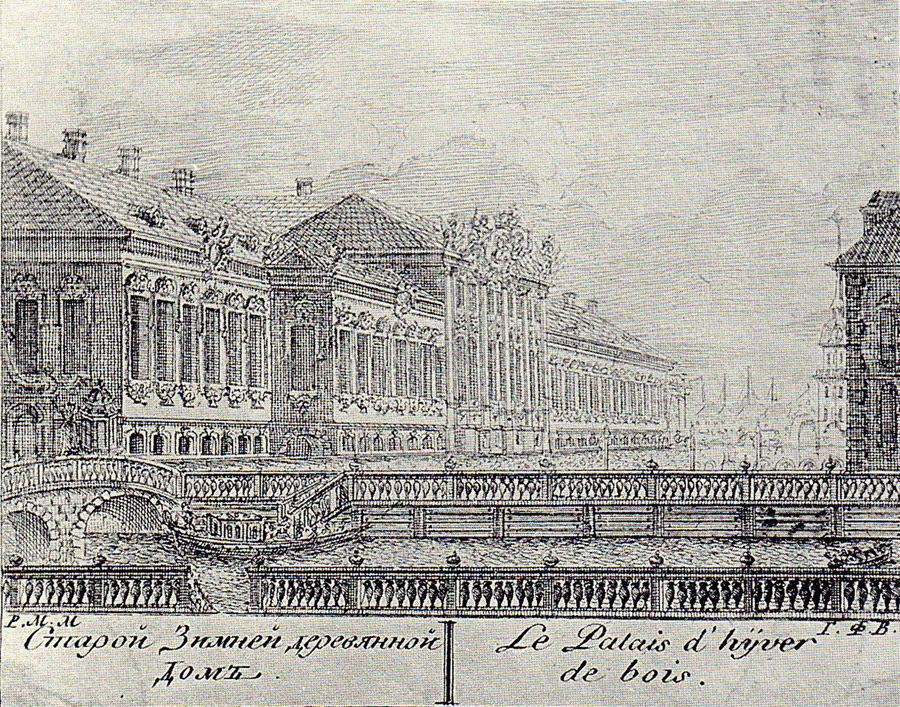

Каменный дом придворного портного Неймана появился на углу бульвара с Мойкой. Его отличало очень интересное оформление фасада и то, что он представлял собой красную линию улицы, а также возведенный позже Временный Зимний дворец, из-за которого начальная часть Невского проспекта немного сузилась.

Дома Земцова выглядели очень нарядно, что радовало взоры местных жителей и путешественников, пересекавших Большой проспект. Архитектор выполнил фасады зданий в излюбленном им стиле барокко, который ныне искусствоведы называют «аннинским». Ярким образцом этого стиля стало здание голландской общины на углу Невского проспекта и реки Мойки.

Бульварная зона была застроена жилыми домами, поэтому увеличилось количество торговых заведений. В 1740 году к Гостиному двору были присоединены лавки близлежащих Милютинского и Серебряного рядов.

Вместе с архитектором Земцовым Растрелли добавил свои творения к архитектуре невского барокко. На углу бульвара и Фонтанки появился Аничков дворец, начатый вышеупомянутым русским архитектором и завершенный итальянцем.

По проекту Растрелли строительство Строгановского дворца было завершено в 1756 году на углу Невского проспекта и Мойки. Следует особо отметить, что это единственная вилла на Невском проспекте, сохранившая почти весь свой первозданный вид до наших дней.

В том же 1750 году на участке между Невским проспектом, Садовой, Итальянской и Малой Садовой улицами архитектор Чевакинский возвел дворец для фаворита императрицы — графа Ивана Ивановича Шувалова.

Важным моментом является то, что главные фасады элитных домов не выходили на Невский проспект. Главный фасад Аничкова дворца был обращен к Фонтанке, главный фасад Строгановского дворца — к Мойке, главный фасад Шуваловского — к будущей Итальянской улице.

«Перспектива» «заглянула» в хозяйственные постройки. Этот факт, помимо наличия на улице 4-х разноконфессиональных церквей и фабрики по производству безделушек, говорит о том, что Невский в середине 18 века не воспринимался как главная магистраль столицы. Бульвар по-прежнему был воротами в Петербург.

Упомянутый выше Временный Зимний дворец появился на бульваре в 1754 году. Он был возведен по проекту Растрелли как временная царская резиденция Елизаветы Петровны, во время строительства Зимнего дворца на Дворцовой площади. Длина его фасада составляла более 300 метров, что перекрывало выход на Невский проспект с Большой Морской улицы. И его главный фасад тоже был обращен к реке Мойке, а не в перспективу.

Обитатели дворцов здесь были, в общей своей массе, богатыми купцами. Но здесь жили великие зодчие Земцов и Растрелли, поселился барон Сергей Григорьевич Строганов, фавориты императрицы — Алексей Григорьевич Разумовский и Иван Иванович Шувалов.

Все это время строительное управление строго следило за тем, чтобы березовая аллея оставалась в первозданном виде. Невский особо не застраивался архитектурными ансамблями. Но благодаря уникальным талантам и проектам зодчих Невский в середине 18 века приобрел цельный и, можно сказать, очень гармоничный архитектурный облик.

Классический период Невского

Пожар, случившийся в 1761 году в Переведенской слободе, буквально уничтожил ее. Императрице Елизавете не удалось навести порядок в городе, Петр III занимался реформами и походами. Ликвидация последствий пожара легла на плечи Екатерины II. Но императрица взялась за решение масштабной задачи. В 1762 г была учреждена Петербургская и Московская каменоломная комиссия.

Архитектор Андрей Васильевич Квасов создал генеральный план развития города на Неве, согласно которому Невский получил новые кварталы между Адмиралтейским газоном и Морскими улицами.

В 1860-х годах на Невском проспекте появился самый узкий участок от площади Восстания до Суворовского проспекта. Он просто соединил две дороги, изначально построенные независимо друг от друга. Но часть «Старо-Невского» от Лиговского до Суворовского проспекта была преобразована в самостоятельную улицу, теперь она называется Советской, 1а.

Когда к власти пришла Екатерина II, елизаветинское барокко уже не было в моде. На смену ему пришел классицизм. Именно в этом стиле Квасов создал 2 типовых стройки, которые использовал в строительстве. Любимый архитектор Елизаветы Петровны Растрелли был уволен. В Петербург был приглашен французский архитектор Жан Батист Валлен-Деламот.

Он спроектировал здания Вольного экономического общества и Большого Гостиного двора. Этот торговый комплекс занимал целый квартал. Для удобного подъезда к нему дорога перенесена на 18 метров от красной линии. Поэтому в этом месте Невский проспект самый широкий — 60 м.

В 1763-1783 годах велось строительство церкви св. Катерины сначала под руководством Валлен-Деламота, а затем Антонио Ринальди. Сегодня он считается одним из старейших и крупнейших католических храмов России. Работа французского архитектора также является домом петербургского полицмейстера Н. И. Чичерина.

Екатерина Алексеевна также привлекла к обустройству Невского проспекта архитектора Юрия Матвеевича Фельтена. Ему принадлежит здание Армянской церкви Святой Екатерины в 1771-1775 годах.

В 1870-е годы между Малой Конюшенной улицей и Екатерининским каналом (ныне канал Грибоедова), между Шуваловым переулком и Караванной улицей были построены жилые районы. В эти же годы слово «перспектива» стало произноситься как «перспектива».

«Невский проспект» как топоним, название городского объекта, впервые появляется на картах Санкт-Петербурга в 1776 году. Однако в XVIII веке его еще называли Большой Невский проспект, 1-й Адмиралтейский проспект и 1-я Адмиралтейская улица. В 1812 году на картах Невский проспект обозначался как Знаменский.

Каменные мосты через реки Фонтанку и Мойку, а также через Екатерининский канал явились большим благоустройством Невского в конце 18 века. И в то же время тротуары Невского проспекта «оделись» в гранит.

Павел I пытался организовать здесь аллею. Наследнику, великому герцогу Алессандро, было поручено наблюдать за ходом работ и завершить их к сроку, установленному императором. По словам очевидцев: великолепие было неописуемое.

В конце 18 — начале 19 веков застройка Невского проспекта шла в обход Фонтанки. Участки на Невском проспекте за Фонтанкой стали принадлежать купеческим родам: Яковлевым, Меняевым, Лопатиным.

Девятнадцатый век для Невского ознаменовался добавлением к его жилой, торговой и развлекательной функциям научной и просветительской. По проекту Егора Тимофеевича Соколова, студента из Фельтена, в 1801 году на углу с Садовой улицей было построено здание первой публичной библиотеки в России.

Рядом был достроен административный центр, место работы городской думы. Заметным акцентом здания стала башня, построенная в 1799-1804 годах по проекту Джакомо Феррари, известного итальянского художника и архитектора, работавшего при Павле I и Александре I. Башня стала еще одним доминантным небоскребом магистрали.

После сноса Временного Зимнего дворца на бульваре образовалась депрессия. Ликвидировать и построить его удалось только при Александре I. В 1802 году император разделил эту территорию на наделы и отдал в частные руки. При этом он приказал каждому владельцу немедленно построить свой участок, что и было сделано в 1803-1804 годах.

Особой гордостью Невского проспекта в то время стал Казанский собор, воздвигнутый в 1801-1811 годах на месте обветшавшей Богородицкой церкви. Он был построен по проекту Андрея Никифоровича Воронихина, одного из основоположников стиля русского ампира. Интересен тот факт, что этот архитектор был бывшим слугой Строганова. Только благодаря своему таланту Воронихин получил от графа не только бесплатное, но и профессиональное образование.

Заслуга Андрея Никифоровича в том, что он создал архитектурный шедевр, сразу обогативший и украсивший всю площадь. Эстетическим творением мастер объединил все окружающие предметы в единое гармоничное целое. Казанский собор своей величественной колоннадой возвышается над Невским проспектом.

Возле церкви архитектор организовал сквер, на котором были установлены памятники полководцам Великой Отечественной войны 1812 года Михаилу Илларионовичу Кутузову и Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли. Рядом есть красивый парк для отдыха. Все вместе взятое очень понравилось местным жителям.

Начало XIX века ознаменовалось для Невского проспекта также появлением торговых центров у Аничкова дворца и портика Перинной линии. Только бульвар Павла I просуществовал недолго. Причиной стала неполноценность деревьев, высаженных в неблагоприятных зимних условиях. Кроме того, бульвар значительно уменьшил ширину проезжей части, что часто блокировало движение транспорта.

Как описывает очевидец тех лет, «этот бульвар связывал лучшую улицу столицы… Но главная цель, для которой он (бульвар), вероятно, был спроектирован так, чтобы пешеход мог найти приятную и приятную прогулку. Здесь тихо во все времена он был недоволен: ни весной, ни осенью, когда важнее было удобство избежать грязи, по бульвару было почти невозможно пройти. В этом смысле несравненно выше нынешние мостовые — когда-то вымощенные всегда сухие, даже после сильнейших дождей… «.

Езда по булыжному тротуару с грохотом и тряской доставляла неудобства прохожим. В 1825 году власти решили исправить это положение и участок пути от Адмиралтейства до Знаменской площади оборудовали «трубопроводами». Это были толстые доски, по которым двигались кареты. Проблема была частично решена, так как если нужно было ехать быстрее, а экипаж был впереди, то для обгона нужно было выходить на асфальт.

В том же году в городские власти поступило рацпредложение от действующего статского советника Василия Петровича Гурьева о мощении тротуаров деревянными заложниками. Они имели форму шестигранных брусков, которые назывались «концевыми шашками», а мощение, вымощенное ими, называлось торцевым. После испытаний тротуаров Большой Морской и Миллионной улиц участок Невского проспекта — от Адмиралтейства до Фонтанки был сделан сквозным, что обеспечило здесь плавный и спокойный проезд.

В 1830-е годы на Невском проспекте появились последние постройки в строгом классическом стиле. Среди них новое здание голландской церкви. Архитектор Карл Росси внес большой вклад в классический дизайн. По его проекту были созданы ансамбли Михайловской улицы и Александринской площади, главной доминантой которых стал Александринский театр.

В 1830-1835 годах была создана «Панорама Невского проспекта», точная копия шоссе — от Адмиралтейства до Фонтанки. Этот шедевр создал Василий Семенович Садовников, русский крепостной художник-самоучка, принадлежавший княгине Голицыной, которая была прототипом старой графини в «Пиковой даме» Александра Сергеевича Пушкина.

Кстати, о классике. Панорама изображает главный проспект города таким, каким его видел сам Пушкин. Он тогда писал о Невском: «Я люблю твой строгий, худощавый вид». Эти линии как нельзя лучше характеризуют классическую застройку проспекта того времени.

В 1830-е годы Невский проспект стал настоящей главной артерией столицы. Они стали внимательно следить за его чистотой и благоустройством. Все инновации всегда применялись здесь в первую очередь. Так, в 1835 году на Невском проспекте были установлены первые газовые фонари.

Капиталистический и эклектический Невский

В 1847 году были открыты поезда с Николаевского (ныне Московского) вокзала. Поезда начали курсировать в Колпино. Первый поезд в Москву ушел в 1851 году. И тогда стоимость земли за Фонтанкой многократно возросла.

Здесь начали строить трактиры и гостиницы. Почти все они, на первом этаже, были оборудованы обменными пунктами, в том числе пунктами питания. Первое кафе на Невском открылось в 1841 году. Появилось много меблированных комнат, которые мы сейчас называем «мини-гостиницами».

Все это развитие происходит благодаря Николаевскому вокзалу. Через него он оставил большое количество путешественников. Пассажиропоток в те годы был настолько велик, что частные таксисты уже не справлялись. Появляется городской общественный транспорт.

В 1847 году по Невскому проспекту начал курсировать первый маршрутный омнибус. За отсутствие утешения его называли «сорок мучеников». Но благодаря невысокой стоимости проезд стоит 10 копеек, этот образец первого общественного транспорта завоевал немалую популярность, как у горожан, так и у приезжих.

Городские власти заранее подготовились к росту транспортного потока на трассе. Уже при строительстве Казанского собора Казанский мост был продлен на ширину бульвара. Аналогичные работы были проведены некоторое время спустя на Зеленом и Аничковом мостах. В 1849 году на Аничковом мосту появились знаменитые «Укротители лошадей» работы скульптора Петра Карловича Клодта. С тех пор этот шедевр стал одним из символов Санкт-Петербурга. Кроме того, на Невском проспекте открылись новые дороги — Надеждинская и Пушкинская.

Оформление фасадов домов в стиле строгого классицизма во второй половине 19 века уже не нравилось их владельцам. И началась компоновка зданий в разных стилях. Здесь все пошло своим чередом. Эта работа не всегда оправдывала себя. Из всех удачных преобразований на Невском можно привести два примера.

В 1832-1838 годах немецкая церковь св. Петра была перестроена. И это можно назвать успешным. Архитектор Александр Павлович Брюллов тонко вписал в классический стиль здания элементы ранней готики. В целом архитектурный ансамбль церкви получился свежим и в то же время гармоничным.

В 1847-1848 годах при проектировании дворца Белосельских-Белозерских архитектор Андрей Иванович Штакеншнейдер применил эффектное необарокко, которое перекликалось со Строгановским дворцом, расположенным на углу Невского проспекта.

В других случаях каждый владелец перестраивал свою собственность, как только хотел. Одни — в неоренессансе, другие — в необарокко, третьи — объединили эти стили и все европейцы одновременно. В итоге получается полная эклектика на Невском проспекте. Здания стали расти с двух этажей до четырех или пяти.

В 1848 году на Невском проспекте появился торговый центр — «Пассаж», выполненный в стиле неоренессанс. Прежде всего, формат учреждения был новым. Таких крупных торговых центров столица еще не видела. И эта новинка появилась прямо на Невском проспекте.

Поскольку первые этажи стали использоваться, как уже говорилось выше, под магазины и торговые залы, рестораны и кафе, внешний вид окон первого этажа стал меняться. Это были большие и привлекательные витрины, которые давали жизнь снаружи, особенно ночью. Они использовали освещение. Но не всем понравилось то, что входы в здания стали украшать чугунными навесами, так как они перегораживали тротуары.

В 1860-1861 годах перед портиком Перинной линии, между Гостиным двором и городской Думой, была построена часовня Христа Спасителя. Ее автор Алексей Максимович Горностаев — крупный мастер древнерусского зодчества, выполнивший ее в «русском стиле». Низкую шатровую крышу поддерживали двенадцать закомарей, расписанных поясными изображениями святых.

В 1863 году по проспекту начали курсировать первые поезда конной железной дороги (конки). В 1880 году появилась паровая железная дорога. Небольшой паровозик тянул вагончики по путям от Знаменской площади до Александро-Невской Лавры и далее за город.

В 1882 году на Невском появился первый в России телефонный коммутатор. В 1883 году на некоторых участках дороги были установлены электрические фонари. Электростанции для них работали на баржах у Полицейского и Аничкова мостов. В 1895 году во дворе дома № 1 была построена третья электростанция. 27. В 1890-е годы Невский проспект был полностью освещен электрическим светом.

В те годы над реконструкцией многих домов на Невском работали такие известные архитекторы, как Павел Юльевич Сюзор и Михаил Алексеевич Макаров. В 1875 году здесь была построена самая дорогая гостиница «Европейская».

Как сказал русский поэт и переводчик Михаил Михайлов: «Под выражением «жить на Невском проспекте» обычно подразумевают большую и пышную квартиру с соответствующим убранством, богатой мебелью, роскошным подъездом, блестящей каретой, толпой прислуги…».

На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, в период бурного экономического роста, в стране появились банки, можно сказать, как грибы после дождя. Конечно, открывались они, в первую очередь, в столице. В это время банкиры начали скупать дома в начале Невского проспекта и приспосабливать их под свои нужды. Наряду с этим строились новые здания, никоим образом не сохранившие облик снесенных. Наступила эпоха модерна. Дома Зингера и Елисеевых – примеры такой конструкции.

В целом следует отметить, что свой современный вид Невский проспект приобрел во времена правления Александра III и Николая II. Как видно из «Панорамы» Садовникова, из 63 построек того времени только 25 претерпели изменения. Здесь видно, что фасады большинства зданий покрыты рекламными щитами. В то время не было закона об охране архитектурных произведений. Вот что можно прочитать в старых документах на крыльце Перинской линии:

«Портик Луиджи Руски, на виду у самой Думы, на Невском проспекте, безобразно испорчен вывесками, приклеенными к колоннам, витринами, закрепленными между колоннами, и фонарными столбами, привинченными к колоннам грубая реклама испортила «старинное здание».

В начале 20 века движение по Невскому проспекту стало очень оживленным. Под ним пытались проложить линию метро, которая соединила бы Адмиралтейство с Николаевским вокзалом. Но они не увенчались успехом.

Электрические омнибусы, прообразы современных троллейбусов, уже ходили по Петербургу в 1901 году. Один из первых маршрутов соединял Дворцовую и Знаменскую площади. Впоследствии, чтобы пустить по проспекту первые трамваи, пришлось усилить переходы Мойки и Фонтанки. Строительство трамвайной линии велось Санкт-Петербургским филиалом Русской электротехнической компании. Главным инженером строительства был Генрих Осипович Графтио. Трамвайное движение здесь было открыто в 1907 году. Они следовали по маршруту омнибусов.

В 1900-1910 годах на Невском проспекте было открыто 17 кинотеатров, подавляющее большинство которых расположено на участке от Фонтанки до Знаменской площади. Также в доме №. 60 открылся кинозал «Аврора» и в доме № 60. 15 Кинозал «Светлая лента» («Барриката»). Зрители посмотрели художественные и документальные фильмы, кинохронику.

Крупнейшим помещиком на Невском проспекте был купец первой гильдии Василий Ионович Соловьев. В 1870 году он открыл свой первый магазин в доме № 96, в 1910 году ему принадлежали дома № 47, 51, 59, 61, где действовали семейные магазины.

Редакции открылись на Невском проспекте на рубеже веков. В домах здесь располагались редакции: «Товарищество «Знание», газета «Новая жизнь», журнал «Вестник жизни», сатирический журнал «Адская почта», леволиберальная газета «День», консервативная ежедневная газета «Слово», журнал «Исторический вестник Суворина», газеты «Новое время», «Вечернее время», «Меньшевик» газеты «Наша Заря», литературного журнала «Современник», журнала «Сатирикон», а также редакторов неполитических изданий — «Венский шик», «Дамский мир», «Столица и имение», «Модный свет», газеты «Копейка» и других.

В попытке создать удобное покрытие проезжей части в 1911 году ее участок от Большой Конюшенной улицы до Казанского моста был обшит листовым металлом. Эксперимент прошел не очень удачно: раздавался ужасный грохот колес, самым недопустимым было соскальзывание копыт лошадей и их падение. Вагоны объезжали эту проезжую часть по тротуарам, что делало ее опасной для пешеходов. Правда, автомобили с резиновыми шинами могли плавно передвигаться по листовому металлу. Но скорость их ограничивалась 12 верстами в час. Однако Невскому пришлось вернуть крышку торца борта.

В 1912 году на крыше дома No. 19 была установлена первая световая точка в городе. Всего в 1917 г на главной артерии города кипела работа банков и кредитных организаций — 29 из 64 существовавших в Петербурге, банковских учреждений — 10 из 14, банковских контор — 22 из 29. Представители на бульваре располагались крупнейшие предприятия финансовых учреждений страны: Волжско-Камский, Русско-Азиатский и др.

Советский и современный Невский

С приходом советской власти Невский проспект изменился до неузнаваемости. Сначала в 1918 году его переименовали и стали называть в честь дня осуществления социалистической революции — 25 октября.

Согласно замыслу вождя мирового пролетариата по монументальной пропаганде, в 1-ю годовщину Октябрьской революции на Невском проспекте у здания городской Думы был установлен деревянный бюст немецкого философа и политического деятеля Фердинанда Лассаля. Его авторы — молодой скульптор Виктор Александрович Синайский и архитектор Лев Владимирович Руднев. Через 5 лет памятник «оделся» в розовый гранит. В 1938 году его перестроили и отправили в Русский музей на консервацию.

В годы Гражданской войны Невский проспект очень быстро утратил былое великолепие. В 1919 году трамваи перестали ходить. Дома не отапливались, что приводило к постепенному разрушению фасадов. Нижний мостовой, который долгое время не ремонтировался, пришел в негодность. Бульвар не убирали, а в 1920-е годы его перестали накрывать. Писатель Вениамин Каверин так описывал ситуацию на Невском проспекте:

«Так вот оно что! Не так величественно, как представлялось, тоже, пожалуй, скромно — и пусто! Витрины зарешечены, кое-где стекла разбиты, панель не заметена… А главное — пусто!»

Хотя жизнь в Петрограде продолжалась. В конце 1920-х годов все фасады зданий были отреставрированы. Максим Горький инициировал создание издательства Гржебина в доме № 64. Его целью было обеспечение советских граждан доступной литературой по естествознанию, технике, истории и искусству. Дом искусств был открыт в доме № 1. 15, где нашли пристанище креативщики.

С 1924 года на Невском проспекте шло регулярное радиовещание, были установлены первые два громкоговорителя. В 1926 году в Ленинграде возобновилось автобусное движение. В 1929 г открылся первый в Советском Союзе звуковой кинотеатр (ныне «Хрустальный дворец») в доме № 72. В 1930 году открылся кинотеатр «Колизей» в доме № 72. 100. В том же году заработал первый автоматический светофор на углу Невского и Литейного проспекта. В 1936 году троллейбус №. 1 начали курсировать регулярные рейсы от площади Александра Невского.

Первый музей был создан в Строгановском дворце, позже он стал филиалом Эрмитажа, поэтому здание использовалось под офисы различных учреждений. Сначала Аничков дворец служил городским музеем, а в 1937 году он сменил функцию на Дворец пионеров и школьников.

Постепенно Невский выздоровел, но от капиталистической элегантности не осталось и следа. Вместе с этим угасала и духовность, храмы закрывались, а их постройки использовались для других нужд или, что еще хуже, сносились. Например, в 1929 году по требованию общества «Старый Петербург — Новый Ленинград» часовня Христа Спасителя была разобрана как уродующий архитектурный ансамбль в створе Думской улицы.

В соборе Сан-Пьетро был устроен бассейн, а церковь Санта-Катерина использовалась как склад. В 1932 году в Казанском соборе был организован музей истории религии и атеизма. С 1939 года Александро-Невская лавра стала музеем городской скульптуры.

Но были и хорошие новшества. Смена формы собственности с частной на государственную позволила архитекторам работать с Невским проспектом в целом. С 1920 года мастерская Фомина занималась проектом благоустройства бульвара. Оживить проспект не удалось. Перед Гостиным двором и в Екатерининском парке сохранились зеленые насаждения. Проведено усиление озеленения дорог, пересекающих Невский проспект.

С фасадов исчезла вся уродовавшая их реклама, сняты навесы на подъездах зданий. Особое внимание уделялось росписи зданий. Если до революции архитекторы предпочитали темные тона, то теперь — светлые. Советские архитекторы восстановили первоначальный вид витрин первых этажей зданий.

В 1938 году боковое покрытие Невского заменили асфальтобетонным. Там были фонари с тремя лампами. Проспект продолжал свою основную миссию по публикации периодических изданий и книг. С 1918 года всем был известен «Дом книги», в котором размещался Петрогосиздат, затем Лениздат. Рядом были Лендетгиз и Академия. Издательство «Прибой», ленинградское отделение РОСТА (впоследствии ТАСС) и редакции многих ленинградских газет и журналов расположены на бульваре в разных помещениях.

Количество театров на Невском проспекте не уменьшилось, а в годы НЭПа их стало еще больше. Были театры: «Пиковая дама», «Музыкальная комедия», «Свободный театр», «Красный театр», «Актерский театр», «Малый театр», «Театр переживаний», Театр кукол «Деммени» и другие. Одни из них стали «когда-нибудь», другие работают по сей день.

В советское время особого строительства на Невском не было. Только в 1936 г дом № 1. 141, а в 1939 году на месте недостроенного банка построили школу — это единственная школа на Невском проспекте.

В годы Великой Отечественной войны Невский проспект сильно пострадал. Здания были разрушены бомбежкой. Уже в сентябре 1941 года пуля попала в дом № 119, там были убитые и раненые, позже несколько зданий Гостиного двора сильно пострадали от бомбежек. Разрушения продолжились зажигательными бомбами, упавшими на крыши домов. Всего за один день, 12 ноября 1941 года, гитлеровцы сбросили на Невский проспект 800 бомб! 12 января в Гостином дворе охватил пожар, который не прекращался три дня.

Движение транспорта в городе прекратилось в конце декабря. Ольга Берггольц вспоминала: «А слева от Московской лавры — самой Александро-Невской лавры — цепь замерзших, заснеженных, даже мертвых троллейбусов — как люди, мертвая цепь трамваев с битым стеклом, с кучами снег на скамейках. Они тоже стоят».

При этом за порядком следили милиционеры, работала Государственная публичная библиотека. В 1942 г проведена капитальная уборка города, снова пущены трамваи, в этом же году построены Дом Книги и Академический театр прозы им. В.И. А.С. Пушкина (Александринский), Дворец пионеров.

13 января 1944 года, в первый день операции по снятию блокады, бульвару, бывшему с 1918 года бульваром 25 октября, было возвращено его историческое название: Невский проспект. Мирная жизнь началась 27 января 1944 года, когда блокада Ленинграда была окончательно снята.

Вот как описал в своем очерке «Невский проспект» архитектор Яков Осипович Рубанчик атмосферу главной улицы города в последний год войны:

«Невский проспект чист и опрятен. Трамваи звенят и регулировщики проверяют движение. Дружно поют отряды девушек из Минобороны. В потрескавшихся скверах бульвара шумных детсадовцев.. сменяют отряды бойцов. Всеобуч кто тренируются штыковым боем и метанием гранат В сторону фронта едут группы автоматчиков в стальных касках На лучших домах Невского, на решетках площадей портреты героев Ленинградского фронта: весь их знает город… Проспект живет полной жизнью, все отдавая фронту».

Многие дома на Невском проспекте страдали от того, что не отапливались. Их восстановление в больших масштабах проводилось в первые послевоенные годы. Некоторые здания были восстановлены, сильно разрушенные восстановлены. Затем вместо дома № 68 появилось новое здание Советской администрации Куйбышевского райсовета. Даже в первое мирное десятилетие здесь строились дома.

8 июля 1945 года солдаты, вернувшиеся с фронта, прошли колоннами по Невскому проспекту. 30 августа 1947 года сюда привезли отреставрированный петергофский фонтан «Самсон». В 1951-1952 годах проезжую часть Невского проспекта заасфальтировали. Однако трамвайные рельсы были сняты.

После Великой Отечественной войны советские архитекторы продолжали работу по восстановлению исторического облика зданий на Невском проспекте. В 1960-х классический фасад Гостиного двора был возвращен. Фасаду гостиницы «Европейская» со стороны Невского проспекта возвращен вариант его первоначального замысла Карла Росси. Но повторить это с фасадом гостиницы со стороны Михайловской улицы не удалось.

В середине 1960-х поступило предложение вернуть витрины первых этажей невских корпусов. Их планировалось заменить обычными большими советскими витринами. Но проект встретил серьезное сопротивление ленинградской общественности, поэтому не был реализован.

Вместо этого особое внимание было уделено освещению проспекта. В 1967 году на фасаде дома No. 52/14 установлена первая в стране бегущая рекламная линия. Это была световая панель, состоящая из 9000 лампочек. В 1970-е годы было разработано единое художественное решение по освещению зданий и цветной газовой рекламе.

В 1960-е годы на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы был построен подземный переход. На Невском проспекте, 30 открыта станция метро «Невский проспект», в здании Большого Гостиного двора — Гостиный двор, в доме № 71 — Маяковская. При прокладке линии метро дом № 1.

В 1970 году домов нет. В доме 73-79 на Невском проспекте была проведена масштабная реконструкция. Дворовые пристройки были снесены, а большие дворы оборудованы скверами. Первые этажи превращены в магазины, кафе и ателье. Аналогичная реконструкция коснулась и огромного дома № 66. Советские власти строили грандиозные планы по улучшению инфраструктуры Невского проспекта. Но из-за дороговизны эти планы так и не были реализованы.

Переход от социалистической к капиталистической экономике повлиял на внешний вид многих зданий на главной улице Петербурга. Централизованное управление позволяло всесторонне следить за состоянием Невского архитектурного ансамбля. В 1990-х частники все переделали на свой лад.

Некоторые старые дома были полностью разобраны, а на их месте построены новые. Мало кто из владельцев додумался сохранить фасады в рамках их исторического облика. Но против уничтожения старины выступили градоохранные организации, например «Живой город», независимые активисты.

В прессе и в Интернете сообщалось, что некоторые домовладельцы намеренно приводили свои дома в аварийное состояние, чтобы их можно было снести без разрешений. Осуществлялись и незаконные надстройки, например, чердака, искажавшие общую картину застройки Невского.

В конце 20-начале 21 века на бульваре появились 2 пешеходные зоны, в 1997 году — Малая Конюшенная улица (первая улица в Санкт-Петербурге) и в 2000 году — Малая Садовая улица.

В 2004 году тротуар от Адмиралтейства до площади Восстания был вымощен гранитными плитами. Была перестроена трасса, заменены коммуникации, обновлены инженерные сети. Спустя пару лет на фасадах практически всех зданий появилась художественная подсветка.

В 2008 году от Адмиралтейства на площади Восстания отделили полосу общественного транспорта. На тротуарах от площади Восстания до площади Александра Невского асфальтовое покрытие заменили гранитным.

иметь квартиры на Невском проспекте стало очень престижно, но жить там не совсем комфортно. Сказывается загазованность воздуха, а большой поток транспорта мешает спокойствию. Квартиру здесь держат чисто «для престижа» или если поблизости есть работа, а также когда этого требует бизнес. Здесь покупают квартиры те, кто любит, чтобы все развлечения в центре города были в шаговой доступности.

Но частная парковка остается большой проблемой для жителей центра Санкт-Петербурга. Дворы-колодцы маленькие, соседние улицы узкие, что не позволяет всем жителям и гостям припарковаться.

Старые кинотеатры Невского на заре этого века уже не могли конкурировать с многозальными кинотеатрами Северной столицы, открывшимися в духе современности. По этой причине на Невском закрылись «Барриката», «Паризиана», «Хрустальный дворец», «Колизей». Сегодня посмотреть любимые фильмы на бульваре можно только в «Художественном» и «Авроре».

В наши дни главная улица Санкт-Петербурга остается центром массовых гуляний и мероприятий. В новогодние праздники, в День Великой Победы — 9 мая, в день города — 27 мая участок Невского проспекта — от Фонтанки до Дворцовой площади — предстает перед петербуржцами и гостями города в виде сплошной пешеходной зоны.

Невский проспект тесно связан с русской культурой. Здесь жили и работали многие творческие люди, известные во всем мире. Они часто использовали в своих произведениях образ славной и главной артерии города. Николай Васильевич Гоголь посвятил Невскому проспекту целую одноименную повесть. Кроме того, современные известные авторы часто восхваляют Невского в своих творениях.

Нечетная правая сторона Невского проспекта неофициально называется «теневой», левая и четная — «солнечной». Предпочтительнее для прогулок. Самый широкий участок бульвара находится у Гостиного Двора (60 м), самый маленький — у набережной реки Мойки (25 м.).

Невский проспект является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главная часть

Невский проспект имеет длину 4,6 км. Но основная его часть простирается от площади Восстания, где находится Московский вокзал, до Дворцовой площади. Протяженность этой части 3 км, она самая интересная для просмотра.

Невский проспект относительно небольшой. Он был создан в то время, когда по улицам курсировали не автомобили, а конные повозки. Кстати, центральные улицы большинства старых европейских городов тоже неширокие, в этом Невский на них похож.

Достопримечательности Невского проспекта

По пути, который тянется от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры, можно увидеть множество исторических и архитектурных шедевров. Лучшие дворцы, храмы, памятники и мосты Петербурга расположены на бульваре и в шаговой доступности от него.

Казанский собор

Цена: бесплатно.

С 1737 года в центре города находилась церковь Рождества Христова, где праздновались военные победы русской армии. В царствование Павла I было решено построить на Невском проспекте большой храм, подобный собору Святого Петра в Риме. Строительство длилось 10 лет.

Казанский собор – собор и музей. Внутри находится захоронение фельдмаршала М.И.Кутузова. Полюбуйтесь впечатляющей колоннадой, бронзовыми скульптурами и красивыми интерьерами!

Казанский собор.

Строгановский дворец

Цена: взрослые — 400 руб., школьники — 200 руб., дошкольники — бесплатно.

В 1742 году барон С. Г. Строганов купил недостроенный двухэтажный особняк на Невском проспекте. В середине 18 в архитектор Ф. Б. Растрелли возвел на месте усадебных построек роскошный особняк, и усадьба Строгановых стала центром культурной жизни Петербурга.

Сегодня во дворце находится музей. Здесь можно увидеть уникальный Минералогический кабинет, созданный архитектором Воронихиным в конце 18 века. Гордостью музея является богатейшая коллекция декоративно-прикладного искусства времен правления императора Александра I.

- Интерьер Строгановского дворца.

Гостиный двор

Цена: бесплатно.

Одно из узнаваемых мест Невского проспекта — Большой Гостиный двор — растянулось на целый квартал. Строгие здания эпохи раннего классицизма были обустроены в 1785 году французским архитектором Валлен-Деламоттом.

Гостиный двор в Петербурге известен тем, что именно там впервые начала продаваться работа Радищева «От Петербурга до Москвы». Сегодня в зданиях находится универмаг и проходят показы мод.

Гостиный двор.

Екатерининский сад, памятник Екатерине II

Цена: бесплатно.

Перед Александрийским театром разбит небольшой уютный парк. Екатерининский сад был заложен в 1820-х годах архитектором Карлом Росси. Вначале зеленая площадь называлась «Монмартр и сад Катка».

Идея поставить памятник русской императрице возникла в 1862 году, когда в России отмечалось 100-летие Екатерины II. Художник М. Микешин разработал проект, и в 1873 году бронзовый памятник занял свое место в центре зеленого сада.

Популярные экскурсии по Невскому:

- Классический Петербург — от 770 ₽

- Прогулка по Невскому проспекту — от 900 ₽

- Нескучная прогулка по центру — 520 ₽

- Обзорная экскурсия по основным местам — от 940 ₽

Памятник Екатерине II в саду.

Аничков мост

Цена: бесплатно.

невозможно представить Невский проспект без красивого моста через Фонтанку, украшенного скульптурами Клодта. Самый фотографируемый мост в Петербурге назван в честь инженера-подполковника Михаила Аничкова, который в петровские времена строил проезды в центре города.

Первые бронзовые кони появились на каменном мосту в 1841 году. Скульптуры Клодта были настолько хороши, что Николай I несколько раз дарил их знатным вельможам.

Скульптура «Укрощение лошади человеком» на Аничковом мосту.

Пассаж

Цена: бесплатно.

Один из старейших магазинов Петербурга появился на Невском проспекте в середине 19 века. Сначала на первом этаже Пассажа располагались склады, на втором — магазины, а на третьем — квартиры. Затем здание было перестроено и стало на этаж выше. Сейчас торговля в Пассаже продолжается.

Невский проезд внутри.

Обелиск «Городу-герою Ленинграду»

- Первой достопримечательностью Петербурга, которую видят гости города, прибывшие на Московский вокзал, является обелиск «Городу-герою Ленинграду». Этот памятник является архитектурным центром площади Восстания и, так сказать, ее главным персонажем. Завершая фасад Невского проспекта, он как бы сохраняет некую связь с Александровской колонной на Дворцовой площади — памятным знаком еще одной великой победы — в войне 1812 года.

Адрес: Санкт-Петербург, Площадь Восстания Ближайшее метро: Площадь Восстания, Маяковская

Площадь Восстания в Санкт-Петербурге

Площадь Восстания занимает одну из лидирующих позиций среди площадей Северной столицы. Находится на пересечении проспектов — Лиговского и Невского. Он был основан в 1840-х годах по проекту русского архитектора Николая Ефимовича Ефимова. Хотя его биография восходит к 18 веку.

Адрес: Площадь Восстания Ближайшее метро: Площадь Восстания, Маяковская

Дворец Белосельских-Белозерских

- В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, находится одно из красивейших зданий города: Дворец Белосельских-Белозерских. Такое необычное название он получил от своих основателей. Именно благодаря любви этой семьи к роскошной жизни каждый житель и гость города может насладиться красотой и изысканностью этого образца архитектуры 18 века.

Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 41 Ближайшее метро: Гостиный двор

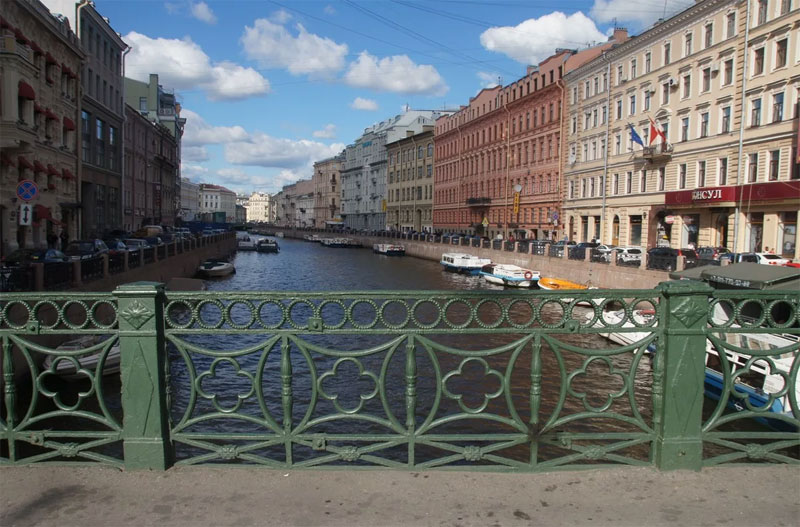

Река Фонтанка

- Санкт-Петербург полон водных аттракционов. Среди наиболее значимых – река Фонтанка. Своим спокойствием, игривостью и неугасимой красотой он навсегда покорил сердце петербуржца.

Музей «Русский Левша»

Если пройти по Малой Садовой улице до конца и повернуть направо на улицу Итальянскую, можно попасть в один из уникальнейших музеев, который носит говорящее название: «Русский Левша».

Музей «Леврукий русский»

Музей открылся в начале 2000-х годов и представляет собой собрание миниатюрных экспонатов, рассмотреть которые можно только через специальные микроскопы, встроенные в витрины.

Большинство миниатюр намного меньше по размеру, чем выставленные в подобных музеях мира!

Коллекция музея поистине уникальна: здесь и караван верблюдов, идущий в игольном ушке, и роза, расположенная внутри конского волоса, поражающая своей реалистичностью и тонкостью исполнения, и точные копии орденов, и российских медалей, и даже маленькие мультяшные персонажи.

Главный экспонат музея — подкованная блоха, символ русского мастерства. Как и положено, на одном из гвоздей, которыми крепится подкова, выгравировано имя мастера.

Посетители могут увидеть настоящие миниатюрные театры, где разыгрываются сцены из известных спектаклей.

К сожалению, вход в музей ограничен дошкольниками.

Станция метро: «Гостиный Двор»

Адрес: через Итальянскую, 35. Телефон 8-812-312-88-09.

Стоимость билетов: 350 руб., школьники, студенты — 200 руб.

Время работы: с 11.00 до 19.00. (семь дней в неделю)

Спас на Крови

Обязательно посмотрите храм Спаса-на-Крови, расположенный на канале Грибоедова. Это орнамент, который всегда замечают все, кто движется по всей длине Невского проспекта в Санкт-Петербурге.

Церковь возникла на месте, где 1 марта 1881 года был убит царь Александр II. Общая площадь храма составляет 1642 м2, высота – 81 метр. Храм венчают 5 куполов. Интерьер украшен прекрасными мозаиками, созданными 30 выдающимися художниками тогдашней России. Фасады церкви украшены 144 мозаичными композициями, символизирующими отдельные губернии (бывшие губернии) царской России.

Музей гигиены

Если пройти дальше от музея «Русский Левша» по Итальянской дороге, можно дойти до еще одного очень интересного музея: гигиены, который находится в Шуваловском дворце. Само здание изначально было построено в стиле барокко, но в конце 18 века было значительно видоизменено. От прежнего богатого убранства сохранились фрагменты отделки фасада и атриум с высокими сводами.

Музей гигиены

Музей (до 1990 года известный как Музей здоровья) был основан в 1918 году с целью распространения знаний о медицине, гигиене и здоровом образе жизни среди горожан. Ученые-медики поддержали идею и стали активно участвовать в создании выставки. Музей уникален: это единственная в России экспозиция, посвященная развитию здравоохранения и гигиены.

Экспонаты и стенды в 10 залах музея расскажут об истории медицины, покажут, как работают различные системы организма. В последней комнате есть видеозал, где можно посмотреть фильм или послушать лекцию.

Музейная экспозиция оформлена в традиционном стиле. Особенно будет интересно тем, кто любит историю. В одном из залов, например, есть коллекция тематических советских открыток по медицине.

Метро: «Гостиный двор», «Невский проспект»

Адрес: через Итальянскую, 25. Телефон 8-812-595-89-08.

Стоимость билетов: взрослый — 120 рублей, школьники, студенты, курсанты — 60 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 18.30, сб — с 11.00 до 18.30 выходной день — вс..

Официальный сайт: http://gcmp.ru/museum/

Петровская акватория

Если пересечь Невский проспект от Дома Великана и свернуть на Малую Морскую улицу, в ТРЦ «Адмирал» можно посетить уникальный музей нового формата «Петровская акватория». Интерактивная историческая модель изображает Санкт-Петербург и его пригороды XVIII века.

Петровская акватория

В центре экспозиции находится водохранилище, представляющее собой акваторию Невы и Финского залива. Вокруг — полноценный макет города со всеми существовавшими на тот момент зданиями, сооружениями и скульптурами, в том числе утраченными.

Все объекты выполнены в единственном экземпляре. Каждый элемент макета был тщательно смоделирован и напечатан на 3D-принтере.

Весь город условно разделен на несколько зон с интерактивными элементами. Нажав на кнопку, посетитель активирует уменьшенный вид. Вы можете наблюдать за реальными историческими событиями, стихийными бедствиями (пожарами и наводнениями). Некоторые фигуры двигаются (люди, кареты, корабли). Сопровождение света и звуков имитирует жизнь в маленьком городке.

Посетить музей можно самостоятельно, с аудиогидом или отправиться на экскурсию в составе группы.

Метро: «Адмиралтейская»

Адрес: ул. Малая Морская, д. 4/1, ТРЦ «Адмирал», 6 этаж. Телефон 8-812-933-41-52.

Стоимость билетов: взрослый — 480, детский — 280, льготный -380.

Время работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Официальный сайт: https://peteraqua.ru

Дом вверх дном

Вернемся на Невский проспект, чтобы войти в еще один необычный дом: Дом вверх дном. Такие аттракционы стали популярны во всем мире. Относительно недавно он появился в Санкт-Петербурге. Трудно не заметить: он действительно стоит на крыше с поднятым фундаментом.

Дом представляет собой небольшую комнату, состоящую из нескольких комнат: кухни, прихожей, санузла и детской. К потолку крепится вся мебель, предметы интерьера и даже техника. Люстра в зале, напротив, «остается» на полу, и многие посетители любят фотографироваться с ней в обнимку. Здесь вы можете раскрыть свой творческий потенциал в полной мере! Смешные и шокирующие фотографии вам гарантированы!

Сломать дом

В доме есть гардероб и камера хранения, поэтому вам не придется беспокоиться о своих вещах, уделив все свое внимание изучению необычного пространства. Также при желании можно купить небольшие сувениры.

Интерьер дома яркий и интересный. В каждой комнате есть много вещей, с которыми можно взаимодействовать. Например, полный холодильник продуктов на кухне, накрытый стол, игрушки в детской комнате, диван, кровати и многое другое. В комнатах есть окна. Вглядитесь в них: даже открывающийся пейзаж перевернут вверх дном.

Посещение такого аттракциона будет интересно всей семье, а приятные эмоции от забавных фото гарантированы!

Метро: «Адмиралтейская»

Адрес: Невский проспект, дом 5. Телефон 8-800-700-06-80.

Стоимость билетов: 350 руб

Время работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Официальный сайт: https://big-funny.com/v-sankt-peterburge/dom-vverh-dnom

Музей Матрешки

Продолжая движение по улице Итальянской через перекресток с Садовой, можно попасть в настоящий русский национальный музей: Музей матрешек, небольшой, но очень уютный музей-лабораторию, полностью посвященный нашим национальным игрушкам. Если вы интересуетесь популярной культурой и живописью, обязательно загляните сюда.

Музей Матрешки

Здесь собраны матрешки всех размеров — от миниатюрных до довольно больших. Вы найдете куколки разной формы, от классической круглой до шлемовидной. Разнообразие стилей тоже поражает! Вы можете часами рассматривать каждую модель на деревянных фигурках. Расписывают матрешек как в традиционных народных стилях (гжель, хохлома, городецкий и так далее), так и в достаточно необычных, таких как авангард и футуризм. Для коллекционеров и любителей необычного большой интерес представляют тематические игрушки. Матрешки расписаны в виде известных персонажей, на одежду нанесены пейзажи.

В Музее матрешек можно не только полюбоваться красотой этой деревянной куклы, ставшей одним из самых узнаваемых символов России, но и создать свою собственную. Здесь проходят мастер-классы, где под руководством специалиста вы раскрашиваете выбранное изделие.

Заготовки или материалы привозить с собой не обязательно — все это входит в стоимость мастер-класса. Ваш наставник расскажет, как лучше всего раскрасить игрушку.

Не бойтесь: в случае затруднения вам всегда помогут. После росписи вы можете получить себе расписную матрешку в качестве приятного и душевного сувенира.

Метро: «Гостиный двор», «Невский проспект»

Адрес: через Итальянскую, 6. Телефон 8-812-985-53-75.

Стоимость билетов: роспись матрешки (1 час) — 1200 руб., три матрешки (2 часа) — 2000 руб., чай с самоваром — 200 руб., экскурсия — 200 руб., регулярное посещение — бесплатно.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Официальный сайт: http://matryoshkamc.ru/

Дворец Шувалова

Этот дворец, построенный в стиле елизаветинского барокко, по праву является одним из самых важных зданий Петербурга. Расположен в одном из самых престижных районов, на углу Итальянской и Малой Садовой улиц, недалеко от станций метро «Гостиный двор» и «Невский проспект».

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 25 Ближайшее метро: Невский проспект, Гостиный двор

Дом Ф.Н. Петрово-Солово (Невский проспект 84-86)

Здание известно также как дом актера (или дом Бенардаки, или дом Юсупова) и является одним из самых красивых зданий на этом участке Невского проспекта.

Здание было перестроено из ранее находившегося на этом месте здания в 1820 г по проекту архитектора М. А. Овсянникова для владельца — полковника Ф. Н. Петрово-Соловово. Позднее здание приобрело нынешний классический вид с шестиколонным портиком в центре.

В 1835 г для графа Браницкого по проекту Дж. Фоссати здание было расширено боковыми флигелями и обогащено украшениями на фасадах. Во дворце Браницких проходили концерты и выставки.

В 1840 году дом принадлежал Калугину. Позднее им владел греческий поручик и богатый винодел Дмитрий Егорович Бенардаки, при котором во дворе дома был разбит сад с беседкой, а в глубине участка построены жилые дома.

В 1877 году дом купил князь-гофмейстер Н.Б.Юсупов, который стал использовать его как место проведения выставок и светских мероприятий.

Дом И.Ф. Александровского (Невский проспект 63)

Изначально здание на этом месте было построено в конце 18 – начале 19 веков и имело два этажа. До 1854 года здание принадлежало статскому советнику, президенту Медико-хирургической академии Я.В. Вилли. В 1860-х годах здание перешло к новому владельцу: его жене В. И. Вилли.

В 1872 г дом купил надворный советник И.Ф. Александровский, для которого в 1875-1876 гг архитектор П.Ю. Крылья двора были возведены Сузором; а позже тот же архитектор надстроил основное здание на третьем и четвертом этажах и украсил фасад в эклектичном стиле. Мезонин с куполом, должно быть, напоминал парижскую архитектуру XVII-XVIII веков. Особое очарование имеют фигуры путти на мезонине.

Дом Г.Г. Блокка (Невский проспект 65)

Дом на этом месте существует с 1820 года и сменил нескольких владельцев.

В 1902-1904 годах банкиром Г.Г на этом месте было построено новое здание. Автором проекта был архитектор Л. Л. Фуфаевский, включивший стены старого дома в новую структуру. Фасад здания был оформлен в эклектичном стиле.

Впоследствии здание сменило владельцев, а его помещения использовались для различных целей.

Дом Яковлевых (Невский проспект 96)

Трехэтажный дом был построен для В. А. Пашкова в 1798 году.

В начале 19 века дом купила купеческая семья Яковлевых. В 1838 или 1839 г для И.Т. Яковлевой архитектор А.Х. Пел надстроил здание четвертым этажом и надстроил два флигеля двора.

В 1871 году Макаров перестроил здание, богато украсив его фасад, насыщенный эклектичным лепным декором. Помимо богатого убранства, здание отличает большой выступ со скругленными углами и антресоль с фигурками херувимов.

Российская национальная библиотека

Дом 37

Здание Императорской публичной библиотеки было построено в 1796-1801 годах на углу Невского проспекта и Садовой улицы по проекту архитектора Е. Т. Соколова. Открытие Императорской публичной библиотеки состоялось 2 (14) января 1814 года. Голубое здание библиотеки своими белоснежными фасадами выходит на Невский, Садовую улицы и площадь Островского.

После революции Публичная библиотека была переименована в Российскую публичную библиотеку. В 1932 году ему было присвоено имя М. Е. Салтыкова-Щедрина. С 27 марта 1992 года она называется Российской национальной библиотекой, это самая большая библиотека в мире.

Елисеевский магазин

Дом № 56

Елисеевский модерн-магазин построен в 1903 году по проекту архитектора Гавриила Барановского. Здание магазина впечатлило огромными арочными окнами с витражами, фасадной скульптурой и роскошной отделкой. Он должен был шокировать современников шиком и богатством. Скульптуры «Промышленность», «Торговля», «Искусство» и «Наука» созданы скульптором А. Г. Адамсоном.

На первом этаже был магазин, на втором — арендованный театральный зал, банк и коммерческие курсы.

В советское время универмаг No. 1 открылся Елисеевский магазин, в котором деликатесы всегда были в наличии, несмотря на условия всеобщего дефицита.

Александровская колонна

Это лучшее место, чтобы начать (или закончить) ваше путешествие по Невскому проспекту.

Он расположен в центре площади и посвящен императору Александру I (1801-1825). Он был построен между 1830 и 1834 годами после победы России в войне против нашествия Наполеона.

Сделанный из красного гранита и самый высокий в мире, он имеет высоту 47,5 метра и весит около 600 тонн. На этой площади также находится Эрмитаж.

Начиная экскурсию по проспекту, следует отметить, прежде всего, что на доме № 14 есть табличка, предупреждающая об опасности бомбежек при осаде города в годы ВОВ: «Граждане! Во время бомбежек эта сторона дороги наиболее опасна» Подобные таблички разбросаны по всему Санкт-Петербургу.

Литературное кафе

Невский проспект 18.

Невский проспект был великим источником литературного вдохновения в произведениях великих писателей: Гоголя, Достоевского, Горького или Льва Толстого.

У Николая Гоголя есть еще рассказ «Перспектива», который является персонажем.

Эти писатели, творцы русской литературы XIX века, посещали «Литературное кафе», ныне очаровательный ресторан, все еще расположенный на Невском проспекте, 18.

Дом Чичерина (Елисеевых)

Пройдем немного дальше — на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. Участок домов нет. 13 и 15 по Невскому проспекту в середине 18 века был занят временным Зимним дворцом, построенным для того, чтобы императрице Елизавете Петровне было где жить во время строительства Зимнего дворца на Дворцовой площади. Этот временный Зимний дворец интересен еще и тем, что примыкающий к нему театр стал первым профессиональным театром в России. Недаром на афишах Александринского театра, который считается его преемником, значилось: «Основан в 1756 году».

Временный Зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны

Пока здесь жила Елизавета Петровна, по Невскому проспекту было запрещено возить покойников. Он так боялся их, что издал такой особый указ. Однажды больного князя Чеглокова отправили домой из дворца, чтобы он ненароком не умер здесь. А когда сама Елизавета скончалась во временном Зимнем дворце 25 декабря 1761 года, в ее гардеробе нашли несколько тысяч платьев. По разным данным — от трех до 15 тысяч. Дочь Питера не надевала одно и то же платье дважды. Не повторилось в смысле места его ночлега. Страх перед дворцовыми переворотами заставлял императрицу каждый раз спать в новой комнате. Слуги каждый день таскали ее кровать из комнаты в комнату. А перед сном особо приближенные к ней женщины были вынуждены чесать Елизавете пятки.

После сноса временного Зимнего дворца на углу Невского и Мойки был построен новый дом начальника петербургской генерал-полицмейстерской Николая Ивановича Чичерина (7). Когда им владел князь Куракин, здесь начинал свою предпринимательскую деятельность выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Сперанский. В пушкинское время здесь работал ресторан «Коготь». В «Евгении Онегине» читаем: «На Когтя помчался! Он уверен, что Каверин уже ждет его там. Отсюда Александр Сергеевич Грибоедов уехал из России в Персию, где и был зверски убит. Последний дореволюционный владелец здания — Степан Григорьевич Елисеев, один из владельцев Елисеевского магазина на Невском.

В 1920-х годах в доме № 1 разместился Дом искусств. 15, где жили многие петроградские писатели. Именно здесь Александр Грин написал «Алые паруса». Герберт Уэллс приехал сюда, чтобы встретиться с питерскими писателями. Здесь был арестован Николай Гумилев. Жизнь в «ДИСКе», как для простоты назвали это заведение, описала Ольга Форш в романе «Сумасшедший корабль».

В эти же годы здесь работал кинотеатр «Светлая лента». Она показывала черно-белые немые фильмы, а студент Ленинградской консерватории Дима Шостакович несколько месяцев работал пианистом. Говорят, его уволили за то, что он сыграл не то, что должно было быть по сценарию, а то, что сам сочинил до этого. Впоследствии место «Световой ленты» занял кинотеатр «Баррикада».

Дом Котоминых (№18)

Невский проспект 18. Дом Котомина

На другой стороне Невского проспекта находится дом № 18, известный как дом купцов Котоминых (8). Эти выходцы из ярославских крестьян помогали своим соотечественникам Елисеевым. Именно под окнами дома Котоминых Елисеевы начали свой бизнес, продавая с прилавков экстравагантные фрукты. Потом они арендовали здесь магазин, который стал их первым магазином, где они продавали колониальные товары.

По другую сторону этого дома находится одно из самых известных и старинных заведений Петербурга. Мы пройдем совсем немного в сторону Мойки. Обратите внимание на «Литературное кафе», вход в которое находится в нише за решеткой. Идите туда: вы увидите прозрачный саркофаг, в котором помещена.. ступенька. Гранитная ступенька, которая должна быть при входе в дом. А в противоположном окне фигура Александра Сергеевича Пушкина.

Дело в том, что эта ступенька была найдена на своем историческом месте при реконструкции тротуаров Невского проспекта в 2000-х годах, сейчас это вход в дом, расположенный под проезжей частью. А при жизни Пушкина здесь надо было подняться на три ступеньки. Так владелец кафе нашел их, когда сняли культурный слой. Вспоминая легенду о том, что поэт пришел в находившееся здесь заведение перед дуэлью, он понял, что это были последние ступени, по которым Пушкин шел самостоятельно. 12-й Мойки ее смертельно раненого мужчину уже несли на руках. Поэтому хозяин кафе решил таким образом сохранить для потомков этот последний пассаж Петербурга, помня о Пушкине.

Вид на реку Мойку с Зеленого моста

Теперь давайте остановимся у Зеленого моста. Отсюда виден типичный пейзаж центра Петербурга: вода и гранит, плотная застройка набережных. С той же стороны дома Котомина есть вывеска «Волк и Беранже». Она принадлежит той самой кондитерской, в которую пришел Пушкин перед дуэлью с Дантесом. Здесь он встретил своего секунданта Константина Данзаса и поехал на санях к Черной реке.

Этот факт, известный многим в школе, кстати, может и не быть фактом. Среди авторитетных историков считается, что история кондитерских изделий была придумана Данзасом на допросе, чтобы «избежать» наказания за участие в дуэли. Якобы Александр Сергеевич нашел его здесь случайно и умолял остаться с ним на Черной речке, но на самом деле Данзас все знал заранее и пересекаться здесь им было совершенно незачем.

Кстати, место на углу Мойки и Невского в доме Котомина трагически связано не только с Пушкиным. В 1896 году здесь работал ресторан Лернера. Сюда после одного из концертов пришел обедать Петр Ильич Чайковский. Через несколько дней он заболел и умер. Официальная версия заключалась в том, что он умер от холеры, распространившейся тогда в Петербурге.

По городу ходили слухи, что знаменитого композитора здесь отравили. Якобы он попросил стакан кипяченой воды. Ему сказали, что его нет, есть простой. Выпив простой напиток, Чайковский заболел смертельной болезнью. Однако этот рассказ опровергает Модест, который взял с собой Петра Илича на обед в ресторан Лернера и который все помнил в деталях.

Торговый центр «Тщеславие»

ТЦ «Вэнити Опера»

За Воронихинской площадью на Казанской улице находится торговый комплекс, основание которого было приурочено к 300-летию Санкт-Петербурга. Многие считают, что его современный вид противоречит классическому фасаду Казанского собора. Однако стеклянный фасад лишает здание своего лица, не заслоняя при этом знаменитый храм. Части фасада, которые еще предстояло облицевать камнем, облицованы иранским травертином. Этот материал максимально похож на пудостский известняк, покрывающий Казанский собор. К сожалению, сейчас невозможно использовать точно такой же известняк, так как карьеры давно были затоплены и вода изменила характеристики камня.

Этот торговый центр называется «Опера тщеславия». Одно время его главным арендатором была сеть модных бутиков «Vanity», название которой с английского переводится как «тщеславие». Действительно, бизнес, открытый в начале 1990-х, обслуживал петербургскую элиту, позволяя приобретать здесь, на родине, одежду всемирно известных брендов Prada, Dior, Dolce & Gabbana и др. рождество.

Людмила Ануфриева

Хозяйка «Тщеславия» Людмила Ануфриева считала магазин на Казанской основным в сети, вложила сюда большие деньги, взятые в кредит. Практически сразу после открытия к ней подошел один из банкиров и попросил вернуть буквально на следующий день 8 миллионов евро. Разумеется, таких средств в обороте компании не было. В результате сеть обанкротилась, ее буквально «зажал» основатель. Людмила Ануфриева тогда была «в положении». Проблемы в бизнесе, обнаруженная у нее при этом тяжелая болезнь, потеря ребенка – все это не сломило женщину, явно обладающую очень сильным характером. Он победил болезнь. Сейчас он живет в Милане, работает местным модным консультантом у наших соотечественников.

На крыше торгового центра находится ресторан Ginza с впечатляющим панорамным видом на окрестности храма. Если ваш бюджет позволяет вам посетить это место, то я рекомендую вам это сделать.

Государственный Русский музей

Площадь Искусств 2.

Главный корпус которого расположен недалеко от Строгановского дворца, является одним из обязательных к посещению мест в Санкт-Петербурге.

Созданное в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II, это музейное собрание насчитывает более 400 000 экспонатов, охватывающих всю историю русского искусства с X века до наших дней.

Голландская реформатская церковь

Невский проспект 20.

Напротив Строгановского дворца находится голландская реформатская церковь, построенная в 1834-1839 годах для голландской общины Санкт-Петербурга. Стиль русского классицизма. Он был национализирован и закрыт в 1927 году, и сегодня здание используется для институциональных, коммерческих и жилых целей.

Башня Городской Думы

Невский проспект 33.