- Великий русский поэт, драматург, классик русской литературы

- Кавказ в произведениях М.Ю. Лермонтова

- История

- Дуэль Лермонтова и Мартынова

- Лермонтовские места в Пятигорске

- Места, связанные с именем Лермонтова

- Места, воспетые поэтом

- Лермонтовский Пятигорск. Места, где бывал великий поэт | Фотогалерея

- Описание памятника на месте дуэли

- Последовательность увековечивания в архитектуре

- Как добраться до места дуэли Лермонтова в Пятигорске

- Как выглядит место гибели поэта в наши дни

- Место первоначального погребения поэта

Великий русский поэт, драматург, классик русской литературы

На фото: портрет поэта М.Ю. Лермонтова (художник Ираклий Тоидзе, 1941 г)

Михаил Лермонтов — великий русский поэт, драматург, классик русской литературы, мыслитель, художник, основоположник русского психологического романа, в котором присутствуют гражданские, философские и личностные мотивы, отражающие духовную жизнь русского общества середины XIX века.

Лермонтов считается духовным наследником Александра Пушкина, дополнившим и обогатившим его наследие. Михаил Юрьевич — один из самых удивительных и мистических русских писателей, в 16 лет предсказавший революцию, гражданскую войну и собственную смерть.

Наиболее талантливая литература Лермонтова ярко выражена в живописи, театре, кино. А его стихи стали золотой основой для лирического, симфонического и романтического творчества. Многие из них стали популярными песнями.

Михаил Юрьевич Лермонтов прожил чуть более 26 лет, но за свою короткую жизнь написал множество бессмертных произведений: «Герой нашего времени», «Смерть поэта», «Мцыри», «Тамара», «Бородино», «Пророк». », «Кавказская пленница», «Вела» и многие другие.

Детство и происхождение Михаила Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве.

известно, что семья отца Лермонтова происходила из Шотландии. Утверждалось, что его предком был почти мифический бард-пророк Томас Лермонт. В 1613 году один из представителей этого рода, поручик Войска Польского Георг (Георгий) Лермонт (ок. 1596-1633 или 1634), попал в плен к войскам князя Дмитрия Пожарского при капитуляции польско-литовского гарнизона крепость под Белой. Среди так называемых «бельских немцев» Лермонт поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу. В конце концов Георгий Лермонт принял православие и стал под именем Юрия Андреевича родоначальником знатного русского рода Лермонтовых.

Но роковая судьба все же превзошла предка Лермонтова: в чине капитана русской системы рейтаров он погиб при осаде Смоленска.

Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов (1787-1831), вышел в отставку в чине пехотного капитана до женитьбы на Марии Михайловне Арсеньевой. По воспоминаниям, собранным чембарским краеведом П. К. Шугаевым (1855-1917), «это был человек среднего роста, редкий и красивый и красивый мужчина; вообще можно назвать элегантным мужчину в полном смысле этого слова; он был добр, но ужасно вспыльчив. У Юрия Петровича были сестры, тетки Мишеля, как называли его сына родственники.

Мать Лермонтова — добрая, музыкально одаренная, но, к сожалению, больная женщина — умерла от чахотки, не дожив до 22 лет.

Трехлетний Миша по завещанию остался на попечении бабушки Елизаветы Арсеньевой.

Елизавета Арсеньева была человеком очень деятельным и энергичным, но властным и строгим. Она обожала своего племянника, но не любила зятя. Поэтому Мишель вырос в поместье своей бабушки в Пензенской губернии, помимо отца.

В детстве мальчик не отличался ни веселым нравом, ни крепким здоровьем, он был одиноким и угрюмым ребенком. Благодаря стараниям бабушки он получил прекрасное начальное домашнее образование: играл на фортепиано, флейте и скрипке, владел тремя языками, хорошо рисовал, хорошо играл в шахматы и математику. Чтобы укрепить здоровье внука, Елизавета возила его на минеральные воды Кавказа. Свои чувства и радость от этих путешествий поэт выразил позже в стихах «Утёс», «Кавказ», «Песнь о Казбиче», «Кинжал», «Черкесы» и других.

В 1827 году бабушка вместе с тринадцатилетним Мишей переехала в Москву, чтобы подготовить внука к поступлению в университетское училище. С сентября следующего года он начал обучение в этом учебном заведении, одном из лучших в стране.

Но мальчик уже в детстве почувствовал потребность писать стихи. Однако помимо стихов он написал несколько стихотворений, в том числе начальные редакции «Демон», «Корсар», «Два брата». Он много читал. Любимыми писателями Лермонтова были Байрон, Шекспир и немецкий драматург Шиллер — Мишель читал их в подлиннике.

из биографии Михаила Лермонтова на сайте «Узнай все» известно, что в 16 лет юный поэт стал студентом Московского университета, сначала учился на нравственно-политическом отделении, затем перешел на словесное отделение. Этот период жизни стал вершиной раннего творчества Лермонтова. Он изучил множество литературных жанров, создавая элегии, песни, посвящения, драмы, в том числе знаменитое произведение против крепостного права «Чужой человек», а также мрачное и пророческое «Предсказание».

Молодой человек обладал невероятными способностями. Его сокурсник Виссарион Белинский с восхищением отмечал, что Михаил знал большую часть Байрона и Гёте наизусть.

Но характер Мишеля не изменился даже в студенческие годы. Михаил Юрьевич был дерзок, по-прежнему неразговорчив, не имел друзей, не состоял в компаниях и клубах, грубил профессорам.

В конце концов Лермонтов вызвал очередное недовольство преподавателей пренебрежением к лекционному материалу свободомыслием и избыточным знанием утвержденной программы и в конце концов бросил университет.

В 1832 году Михаил уехал в Петербург, надеясь продолжить обучение в столичном университете. Однако на третий курс (с учетом двух лет обучения в Москве) его принять отказались. Он обиделся и кардинально изменил свои планы: пошел в Школу гвардейских прапорщиков.

В это время, прогуливаясь по Финскому заливу, Лермонтов создал свое знаменитое произведение прекрасной литературы, ставшее его поэтическим кредо: «Вела».

Михаил был крайне недоволен двухлетним казарменным обучением в Школе прапорщиков. Кроме того, ему запретили читать художественную литературу. Что касается учебы, то он был в числе лучших учеников, но вел себя вызывающе и самостоятельно и продолжал посвящать себя творчеству.

Карьера Михаила Лермонтова

В 1834 году 20-летний выпускник Училища начал службу в гвардейском гусарском полку, находившемся в Царском Селе. Поэт почувствовал свободу, погрузился в светскую столичную жизнь, работал над «Маскарадом», «Боярином Оршей», над романом «Вадим». Дебютом поэта в печати стал поэтический рассказ «Хаджи-Абрек». В 1835 году Николай Юрьев подарил ее Библиотеке для чтения.

Арест Михаила Лермонтова и ссылка на Кавказ

В 1837 году страшным потрясением для Лермонтова стало известие о смерти Александра Пушкина. Свою глубокую скорбь он выразил в известном стихотворении «Смерть поэта». Лермонтов, как представитель прогрессивного российского общества, прямо указывал в этом произведении на убийц.

Политическая острота стихотворения и его широкое распространение вызвали обеспокоенность властей. Мишель был арестован. Сидя в своей камере, он писал копотью на коричневой бумаге: Узник, Молитва, Желание».

После суда, проходившего при участии Николая I, благодаря Жуковскому и вековым связям бабушки Лермонтов был избавлен от участи заключенного и отправлен в Нижегородский змейский полк, охранять лезгинский кордон. По пути к месту назначения на Кавказе он остановился в Москве, готовясь отметить 25-летие Бородинского сражения, и написал «Бородино».

Михаил Юрьевич полюбил Кавказ с детства, когда ездил сюда с бабушкой. Любовались природой, побывали в Пятигорске, Тифлисе. Читатели знают, что кавказские мотивы часто фигурируют во многих его литературных произведениях. Например, в знаменитом «Герое нашего времени», а также в картинах и этюдах.

И снова только благодаря Жуковскому и связям Елизаветы Алексеевны в 1838 году Лермонтов вернулся в Петербург, где стал одной из литературных элит, в которую входили Петр Вяземский, Николай Карамзин, Иван Тургенев. Он часто посещал поэтические собрания, посещал театр. Михаил Юрьевич опубликовал новые стихи в «Современнике» и в «Отечественных записках».

Но дерзкий и заносчивый характер Михаила постоянно приводил к ссорам и скандалам. В 1840 году, после ссоры с служащим французского посольства Эрнестом де Бараном и последовавшей дуэли, поэт снова был сослан на Кавказ.

Свое новое назначение Михаил воспринял как должное: он храбро участвовал во многих сражениях, в том числе и на реке Валерик. Это сражение произошло 11 июля 1840 года. Оно проводилось в рамках завоевания Кавказа русскими. Битва произошла между войсками русской императорской армии и горцев Северного Кавказа во главе с наибом (наместником) Ахбердилом Мухаммедом.

Этому событию Лермонтов посвятил одноименное стихотворение. В том же 1840 году вышел единственный прижизненный сборник сочинений Михаила Юрьевича, содержащий два стихотворения из 36 написанных и 26 стихотворений из более чем четырехсот существующих.

«Герой нашего времени» Михаила Лермонтова

Отсидев год, Лермонтов отправился в отпуск в Петербург. Здесь он вплотную занялся подготовкой к изданию «Демона», планируя издавать собственный журнал. Он вообще мечтал об пенсии. Однако его просьба, как и представление командования к награде, были отклонены. Вместо этого в апреле ему было дано высочайшее повеление покинуть Петербург и отправиться в свой полк на Кавказ. А бабушка считала, что на военной службе она скорее сделает карьеру, чем в литературе.

Однако Лермонтов давно подумывал о написании романа. Мысли о романе посетили Михаила во время его первого пребывания на Кавказе. Первоначально роман «Герой нашего времени» существовал в виде отдельных глав, публиковавшихся как самостоятельные рассказы в журнале «Отечественные записки». Но вскоре роман вышел, дополненный новыми главами, и таким образом получил законченность. Персонажи романа — княжна Марья, Грушницкий, доктор Вернер — были скопированы с оригиналов в 1837 году. Но последующая проработка, вероятно, сосредоточилась главным образом на личности главного героя, характеристика которого была связана для поэта с вопросом самопознания и самокритика.

Первое издание произведения быстро разошлось, и почти сразу же в его адрес появились критические замечания. Почти все, кроме Белинского, соглашались с тем, что Лермонтов изобразил себя в образе Печорина и что такой герой не может быть героем своего времени. Поэтому второе издание, вышедшее почти сразу после первого, содержало предисловие автора, в котором он отвечал на враждебные критические замечания. В предисловии Лермонтов провел разделительную черту между собой и своим героем и наметил основную мысль своего романа.

В 1840 году вышло единственное прижизненное издание стихов Лермонтова, в которое он включил 26 стихотворений и две поэмы: «Мцыри» и «Песня о <…> купце Калашникове».

Личная жизнь Михаила Лермонтова

Михаил Лермонтов не был женат. Однако он часто влюблялся. Впервые безответную сенсацию он испытал в 16 лет. Предметом ее вздохов стала очаровательная Екатерина Сушкова, соседка по имению брата ее бабушки Столыпина, которую в светском обществе называли «Мисс Черноглазая» на английский лад — за ее выразительные черные глаза.

Следующей избранницей молодого поэта стала Варвара Лопухина, с семьей которой он жил по соседству в Москве. Девушка, первая встреча которой состоялась в 1831 году, ответила поэту взаимностью, но ее родители не дали согласия на брак и судьбы молодых людей на время разошлись.

Затем у него были романтические отношения с Натальей, дочерью драматурга Федора Иванова. Возлюбленная, поначалу отреагировавшая на его чувства, вскоре предпочла ему другую, более богатую и опытную соперницу. Он болезненно пережил их расставание, посвятив цикл из тридцати стихов своему «оцепенелому и холодному божеству», ключевой темой которого была проблема неверности.

Смерть Михаила Лермонтова

Во время службы Михаил продолжал творить. Во время болезни, вынудившей его лечь спать в Пятигорске, он написал стихи: «Спор», «Утёс», «Листок».

Пока выздоравливал, общался с друзьями по службе. Однако поэт часто впадал в саркастическое настроение. Его давний партнер по фехтованию в Школе юнкеров Николай Мартынов произвел на него особое впечатление и отпускал над ним язвительные шутки.

В один из вечеров в доме в Верзилине произошла их последняя роковая стычка. Не выдержав насмешек, Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Никто не воспринял их ссору всерьез, как и сам Михаил — расстрелял. Но обиженный враг взаимной щедрости не проявил.

Грудь Лермонтова была пронзена насквозь. Михаил Юрьевич скончался от потери крови в тот же день, 27 июля 1841 года (15 июля по старому стилю), у подножия горы Машук. Могила писателя находилась на Пятигорском кладбище, пока его бабушка не добилась разрешения на повторное захоронение в фамильном склепе в Тарханах. На месте гибели поэта установлен памятник.

Один из известных исследователей творчества Лермонтова Ираклий Андронников писал об отношении к поэту относительно личности окружающих его людей: «Н.П. Раевский, офицер, познакомившийся с Лермонтовым в кругу пятигорской молодежи летом 1841 года, сказал : «Мы все его любили. У многих сложилось такое мнение, что у него был непростой и придирчивый характер. Ну, это неправда; достаточно было просто знать, с какой стороны подойти… Пошлость, к которой он был необычайно чувствителен, делала не терпит в людях, но с людьми простыми и искренними сам был прост и ласков».

Но были и другие…

В своих воспоминаниях П. П. Вяземский, по сообщению флигель-адъютанта полковника Лужина, отмечал, что Николай I отреагировал на известие о смерти Лермонтова так: «Собаке — собачья смерть».

«Его вообще не любили в кругу знакомых по гвардейцам и салонам Петербурга». Это прямо противоположное утверждение принадлежит князю Васильчикову, последнему в последней — роковой — дуэли с Мартыновым.

«Все плакали, как маленькие дети», — говорил сам Раевский, вспоминая время, когда тело поэта было доставлено в Пятигорск.

«Ты думаешь, все тогда плакали? — Много лет спустя с раздражением говорил священник Эрастов, отказываясь хоронить Лермонтова. «… Все были счастливы».

О творчестве Михаила Лермонтова

Наследие великого писателя изучали многие литературоведы, поэты посвящали ему стихи. Михаил Лермонтов стал вместе с Пушкиным ведущим русским поэтом.

Как писал Андронников, «…есть книги, в которых содержится самый достоверный портрет Лермонтова, самое глубокое и верное описание Лермонтова. Это его работы, в которых он отразил все, что было на самом деле и чем он хотел быть! Читая лирические поэмы и бурные романтические поэмы, трагический «Маскарад» и одну из самых удивительных книг во всей мировой литературе — «Герой нашего времени», мы невольно вспоминаем, что сказал Пушкин о Байроне: «Он невольно сознавался в своих стихах, увлекся экстазом поэзии».

Как всякий истинный поэт, и даже больший поэт, Лермонтов исповедовался в своей поэме, и, листая тома его произведений, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и как человека.

Кавказ в произведениях М.Ю. Лермонтова

В детстве Кавказ покорил сердце романтичного мальчика. Неудивительно, что именно этим местам он посвящает свои первые поэтические произведения. В 14 лет написал поэму «Черкесы», затем — «Аул Бастунджи», «Измаил-бей». В этих произведениях он описывает красоту минеральных вод Кавказа. Стихотворение «Аул Бастунжи» начинается строками:

Между Машуком и Бештау, возвращение

Тому было тридцать, был класс, горы

Закрытые бурями и полные свободы

В поэме «Измаил-бей» — снова легко узнаваемые места:

Давным-давно у чистых вод,

Где по камням бежит Подкумок,

Где встает на следующий день после Машука,

А за крутым Бештау сидит,

На краю чужой земли

Мирные классы процветали…

Покоренный красотой Кавказа и впечатленный местными легендами и преданиями, Лермонтов написал сказку «Ашик-Кериб».

По воспоминаниям о поездке на Кавказ в 1837 году, талантливый молодой поэт создает «Дары Терека», «Мцыри», «Тамару» и роман «Герой нашего времени». А в «Княжне Мери» он описывает «чистенький городок» под названием Пятигорск. Вообще этот рассказ может служить путеводителем по старому Пятигорску, настолько точно и подробно описал поэт город, нравы и обычаи местного «водяного общества».

В «Княжне Марье» Лермонтов тоже очень поэтично описал гору — Кольцо: «Это дверь, образованная природой; они возвышаются на высоком холме, и сквозь них заходящее солнце бросает на мир свой последний огненный взор».

Неудивительно, что в Пятигорске много мест, связанных с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтов.

История

Место дуэли Лермонтова в Пятигорске первоначально было отмечено каменной пирамидой со стихами поэта. Позже, в честь 60-летия со дня рождения Михаила Юрьевича, на этом месте был установлен полукруглый памятник, украшенный гирляндами. Затем в центре памятника стояла тумба с бюстом Лермонтова. Ежегодно 15 июля вокруг памятника собирались люди, по поэту проходила панихида.

Со временем памятник пришел в упадок. К 100-летию Михаила Юрьевича было решено не восстанавливать устаревший памятник, а отстроить монумент заново. Но из-за войны памятник был открыт только в 1915 г. Его авторами были Б. М. Микешин (скульптор обелиска), Л. А. Дитрих и В. В. Козлов (петербургские скульпторы, спроектировавшие ограду). Получился тот самый памятник, который мы видим на фото места дуэли Лермонтова.

Дуэль Лермонтова и Мартынова

В 1840 году Михаил Лермонтов за дуэль с Э де Барантом был отправлен в ссылку на Кавказ, служить в Тенгинском пехотном полку. По дороге на службу Лермонтов остановился в Пятигорске для лечения. Он был здесь много раз прежде и любил этот город.

Во время своего пребывания Лермонтов неоднократно язвительно отзывался о Мартынове. Майора в отставке Николая Мартынова часто сравнивали с Михаилом Лермонтовым: он тоже писал стихи и прозу. Сам именитый поэт высмеивал произведения Мартынова, его кавказское одеяние. На одном из приемов Мартынов услышал оскорбления Лермонтова из-за внезапно прервавшейся музыки. Он топнул ногами и вызвал Лермонтова на дуэль. Произошло это 13 июля, а через 2 дня произошла роковая встреча на склоне Машука.

По мнению современников, Лермонтов мог выжить. Но вооруженный митинг не афишировался и не проходил по правилам. Таким образом, по историческим свидетельствам удалось установить, что врача на месте трагического события не было. По неизвестной причине от поэта не осталось секунд. Мартынов стрелял первым. Он выстрелил Михаилу Юрьевичу в грудь. Секундант Мартынова пошел звать врача, но из-за плохой погоды не смог вызвать врача. Великий поэт погиб на поляне, на месте дуэли.

Несмотря на статус великого поэта и писателя, Лермонтова похоронили без почестей. В официальном документе говорится, что он погиб во время бури с громом и молнией. Император Николай I говорил о смерти поэта: «собаке — собачья смерть». Могила Михаила Юрьевича находится в родовом имении Тарханов в Пензенской области.

Лермонтовские места в Пятигорске

Есть в городе и другие места, связанные с великим русским поэтом:

- Дом-музей Лермонтова. В этом доме поэт жил с мая 1841 года до дня своей смерти. Здесь были написаны ее последние строки — по историческим данным, это письмо бабушке. Мемориальная доска на доме появилась благодаря инициативе Островского. Сегодня в доме воссоздана старинная обстановка комнат, проводятся выставки и другие культурные мероприятия.

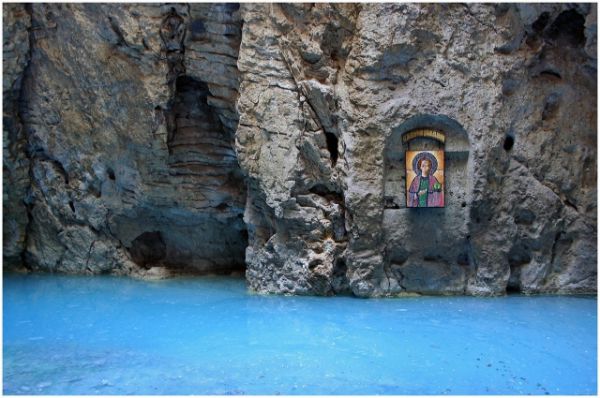

- Лермонтовская пещера. Природный объект представляет собой искусственно выкопанную пещеру в виде арочной ниши. Первоначально она называлась пещерой Каллипсо, но после смерти поэта ее стали называть по имени писателя. Считалось, что отсюда он наблюдал за жизнью отдыхающих, которых в романе «Герой нашего времени» назвал «водяным обществом».

- Лермонтовская галерея. Металлостеклянная конструкция была возведена в начале 20 века — она косвенно связана с поэтом: в год постройки отмечалось 60-летие со дня рождения поэта, поэтому и решили назвать Лермонтовскую галерею. Сегодня галерея представляет собой концертно-выставочный зал.

- Памятник Лермонтову. Скульптура построена на пожертвования жителей из разных уголков Российской империи. Поэт изображен задумчивым и грустным, сидящим на склоне Машука.

В некрополе Пятигорска можно найти мемориальную доску «Оригинальное захоронение Лермонтова». В этом месте поэт пролежал 8 месяцев, после чего гроб с его останками привезли к бабушке Лермонтова в Тарханы. Сейчас в некрополе стоит памятный обелиск.

Места, связанные с именем Лермонтова

Самый знаковый

- Дом майора Чилаева в Пятигорске (ныне часть Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова) — знаменитая «камышовая крыша» последнего пристанища поэта.

- Памятник Лермонтову в Железноводске. Он установлен на том месте, где в 19 веке располагались первые бани и пансионы курорта. Лермонтов купался здесь. В 1841 году из Железноводска, после прогулки по курортному парку с Екатериной Быховец, он отправился на место дуэли.

Памятник М.Ю. Лермонтова в Железноводске.

Самый длинный»

- Кафе «Рошке» в деревне. Иноземцево (бывшая колония Каррас, основанная шотландскими миссионерами). Поэт, чьи предки были шотландцами, относился к ней с трепетом. Он часто посещал само кафе. Обедали здесь в день его смерти по дороге в Пятигорск. Здание законсервировано, передано в частные руки. Уже много лет здесь обещают открыть кафе-музей.

Дом Рошке.

Самый заброшенный

Остатки дома Реброва.

- Кисловодск, дом Реброва. Практически утрачено некогда великолепное имение первопоселенца Кисловодска, мецената, производителя шелка и виноделия, блестящего государственного деятеля. В 19 веке его посещали самые известные люди той эпохи, в одном из флигелей останавливался Лермонтов. Он описал виллу в «Герое нашего времени».

- Кисловодский национальный парк. Памятник Николаю Ходову, воздвигнутый автором на горе Красного Солнышка, перенесен на берег Ольховки. Местные жители называют фотосессии пьяных отдыхающих на коленях у поэта трагической кощунственной судьбой. И просят вернуть скульптуру.

Места, воспетые поэтом

- Дом-музей Лермонтова открылся на КМВ «Большое, зажиточное село Джемат. Никому не отдает должное. «КЧР, близость двора, которого теперь нет. Он сохранился только в лермонтовских строках.

- Река Валерик (Чеченская Республика), где в составе Императорской Армии воевал Тенгинский полковой поручик Михаил Лермонтов. Известны не только стихи, посвященные событиям, но и великолепные рисунки поэта.

- Деревня Червлённая (ЧР). Здесь была написана знаменитая казачья колыбельная».

Лермонтовский Пятигорск. Места, где бывал великий поэт | Фотогалерея

Первый памятник Михаилу Лермонтову в России. Инаугурация состоялась в Пятигорске 16 августа 1889 года. Поэт изображен сидящим в задумчивости, с раскрытой книгой у ног. Взгляд обращен на Кавказские горы.

Дом Лермонтова в Пятигорске. С 1973 года это Институт им. М.Ю. Лермонтов. Имеет статус памятника истории федерального значения.

Провал – единственная пещера на южном склоне Машука. Внизу находится просторная каменная пещера с озером с голубой водой.

В 19 веке прогулки по Провалю были излюбленным занятием «водяного общества». В «Княгине Марии» Лермонтов пишет, что провал на склоне Машука — это кратер потухшего вулкана.

Эолова арфа — каменный павильон, стоящий на высоком уступе горы Машук. Он был построен братьями Бернардацци в 1830-1831 гг. Его имя связано с именем бога ветров Эола. В беседке стоял необычный музыкальный инструмент, который приводился в действие силой ветра. Михаил Лермонтов упомянул это место в рассказе «Княгиня Мария»: «На отвесной скале, где построен павильон, именуемый Эоловой арфой, зрители направили подзорную трубу на Эльбор».

Парк «Джардино Фьорито». Этот курортный парк был основан в 1829 году по проекту братьев Бернардацци. Здесь были устроены многочисленные клумбы, высажены аллеи кавказских каштанов, кленов и лип. В середине 19 века весь высший свет предпочитал проводить время в «Цветнике». В желтом здании находятся Лермонтовские бани. Раньше они назывались Николаевскими. Михаил Лермонтов в письме своему другу С. А. Раевскому сообщал: «Простудившись в дороге, я вошел в воду весь с ревматизмом; люди выносили меня из кареты на руках, я не мог идти — через месяц вода меня совсем выпрямила; Я никогда не был так здоров…»

Лермонтовская галерея расположена в центре Цветника. Представляет собой прямоугольную конструкцию из цветного стекла, металла и дерева. Павильоны строились частью в Варшаве, частью в Петербурге, затем в разобранном виде доставлялись на Кавказ и устанавливались как галереи для прогулок туристов в непогоду в парках Пятигорска и Железноводска. Галерея в Цветочном саду была открыта в 1901 году, к 60-летию со дня смерти Лермонтова. Галерея называлась Лермонтовской.

Пещера Дианы — искусственная пещера недалеко от Николаевских бань. Он назван в честь древнеримской богини Дианы. В этой пещере 8 июля 1841 года, за неделю до дуэли Лермонтова и Мартынова, был устроен танец. Декабрист Н. И. Лорер вспоминал об этом вечере: «Лермонтов необыкновенно много танцевал, и все общество как-то особенно охотно веселилось…».

Академическая галерея. Во времена Лермонтова это был самый популярный источник в кавказских водах.

В «Герое нашего времени» Печорин отмечает в своем дневнике: «На участке рядом с ним (колодцем) построен дом с красной крышей над ванной, а дальше — галерея, где под дождем гуляют люди. Несколько раненых офицеров сидели на скамейке, взяв в руки костыли: бледные, грустные».

Обелиск на месте гибели Лермонтова. Памятник построен в 1914 г по проекту Б. М. Микешина из кисловодского песчаника.

Описание памятника на месте дуэли

Сегодня каждый, кто приезжает в Пятигорск, считает своим долгом посетить места Лермонтова. Машукская поляна – одна из них.

Дорога, ведущая к памятнику, украшена высокими каменными столбами, на которых установлены колонны. Сами пилоны были спроектированы в 1951 г по проекту архитектора Б. П. Светлицкого. Верхняя часть колонн отмечена изображениями арфы и раскрытой книги.

Сам пирамидальный обелиск — строгий, выполненный в русских традициях XVIII века — выполнен из легкого доломита и стоит на прямоугольном постаменте. Его высота составляет 8,3 метра.

Барельеф выполнен из темной бронзы и расположен в округлой нише пьедестала. Лермонтов на нем лейтенант Тенгинского пехотного полка.

Квадратный забор состоит из тяжелых металлических цепей, соединенных эффектными бетонными пулями. По углам площади установлены большие каменные грифы, символизирующие смерть поэта от огнестрельного ранения. И хотя во времена Лермонтова пули имели сферический вид, это не портит композиции памятника.

Последовательность увековечивания в архитектуре

Такое печальное историческое событие не могло быть забыто. Сначала место дуэли в Пятигорске было отмечено небольшой каменной пирамидой, на которой были написаны стихи в память о поэте. Позже, в ознаменование юбилейной даты, шестидесятилетия со дня рождения поэта, был установлен памятник в форме полукруга, украшенный гирляндами и рельефными деталями.

В центре стояла высокая тумба и бюст поэта. Архитектором этого проекта был И. И. Байков. Отрадно, что после открытия памятника ежегодно 15 июля здесь собиралось большое количество людей: делались пожертвования, проходила панихида. Но, несмотря на приток денег, памятник год от года приходил в упадок.

Преодолев большие финансовые трудности, бедственное положение и длительный ремонт, архитекторы Микешин и Дитрих создали проект, согласно которому памятник должен был состоять из обелиска и ограды.

Высота столба, установленного посередине, составляет более 8 метров. Сама конструкция выполнена из доломита и бронзы. В центре бюст поэта, указаны годы жизни Лермонтова.

Забор из бетонных столбов напоминает образы пуль, они соединены друг с другом тяжелыми цепями. Четыре стервятника по углам охраняют величественное произведение архитектуры. Памятник был открыт в 1915 году, когда Первая мировая война была в самом разгаре. Поэтому на месте дуэли собралось мало людей.

Как добраться до места дуэли Лермонтова в Пятигорске

В середине 20 века местность, где проходила дуэль, была включена в черту города. От туристической зоны, где расположены санатории Пятигорска, можно за 40 минут дойти пешком по живописным горным склонам. От проспекта Калинина к памятнику ведет асфальтированная дорога, рядом легко можно припарковать машину.

Точный адрес места дуэли Лермонтова: 44°03’32″ с. Ш. 43°04’37″ дюйма. Д

До остановки общественного транспорта «Место дуэли Лермонтова» можно добраться:

- автобус номер 223.

- маршрутные такси №№ 16, 113, 113а, 213, 223Б.

Расписание общественного транспорта Пятигорска

В 20 минутах ходьбы находится железнодорожная станция Лермонтовская, где останавливаются поезда Кисловодск — Минеральные Воды».

Поскольку дорога от территории санатория холмистая, многие отдыхающие предпочитают добираться до дуэли на такси. Вызвать такси в Пятигорске можно через приложения: Яндекс. Такси, Максим, Гет, РуТакси.

Как выглядит место гибели поэта в наши дни

Сейчас это уникальное сочетание истории и поэзии. Здесь каждый год в день смерти поэта проходят собрания поэтов, которые продолжают вспоминать о его вкладе в литературу. Звучат многочисленные стихи Михаила Юрьевича и вспоминаются знаменитые любовные стихи к Кавказу.

Однако точное место проведения дуэли пока неизвестно. Специалисты Лермонтоведа пытаются постепенно воссоздать все детали этой трагедии и воссоздать конкретные координаты рокового эпизода.

Туристы обязательно посетят и это красивое место. По дороге, ведущей к памятнику, с поворота их встречают каменные пилоны, на вершине которых раскрытая книга и арфа, символ вдохновения. Этот архитектурный ансамбль был создан в 1951 году Б. П. Светлицким.

Достопримечательность привлекает туристов своей красотой и естественностью. Деревья, окружающие газон, большие клумбы, устроенные заботливыми жителями, создают впечатление величия и мощи этого места. Человек, приехавший сюда, впитывает ту атмосферу, которая была более ста лет назад.

Он понимает, что по этим дорогам, по этой земле ступала нога великого поэта, не боясь обстоятельств, а скорее идя против судьбы. Место дуэли Лермонтова – восхитительный уголок Пятигорска, где сохраняются исторические ценности, воспитывается любовь к Родине, к Кавказу.

Место первоначального погребения поэта

17 июля похороны М.Ю. Лермонтова на старом Пятигорском кладбище при большом скоплении людей, пришедших поприветствовать поэта. На гробницу поставили простую каменную плиту с надписью «Михаил».

Убитая горем бабушка Арсеньева Е.А добилась разрешения перенести прах внука в Тарханы. 27 марта 1842 г тело было перевезено в имение Арсеньевых, где было погребено в родовом склепе.

В начале 20 века городские власти решили увековечить место первоначального захоронения Лермонтова памятником. Однако денег в казне не хватало, а пожертвования были скудны. А точное место захоронения установить не удалось из-за расхождений в свидетельствах очевидцев.

Только в 1905 году удалось собрать достаточные средства и построить обелиск по проекту И. И. Байкова на условном месте у склепа Шан-Гиреевых, родственников Лермонтова. В 1940-х годах памятник огородили и установили чугунную доску.