- Образование Волжской Булгарии

- Кратко о происхождении волжских булгар

- Болгария или Булгария?

- Выходцы и Великой Болгарии

- Серебряная Болгария

- Население и религия

- Города

- Территория Волжской Булгарии

- Столицы Волжской Булгарии

- Занятия и обычаи булгар

- Сельское хозяйство

- Городское строительство

- Торговля

- Ислам в Волжской Булгарии.

- Суварское неповиновение

- Тайный замысел Алмыша

- Мусульманско-иудейская конфронтация

- Булгарская этимология

- Булгарская символика

- Наследие Волжской Булгарии

- Великий Болгар

- Билярское городище

- Городище Муромского городка

- Как булгары превратились в татар

- Монголы

- Волжская Булгария в составе Золотой орды

- Половцы (кыпчаки)

- Казанские Татары

- Интересные факты о Волжской Булгарии

Образование Волжской Булгарии

Первые упоминания о Волжской Булгарии относятся к началу 10 века. К этому времени болгары постепенно становятся главной силой в Поволжье, завоевывая земли живших на этих территориях финно-угорских и балто-славянских племен. Эти испытания на Среднем Поволжье создали устойчивый булгарский племенной союз, ставший основой для образования нового государства.

Значительные успехи также в подчинении местных земель были достигнуты мирным путем. На территориях господствовали южане, пришедшие строить свои укрепленные поселения. У болгар было хорошо развито ремесло, их изделия ценились местным населением. Земля вокруг новых мест жительства была освоена под пашню.

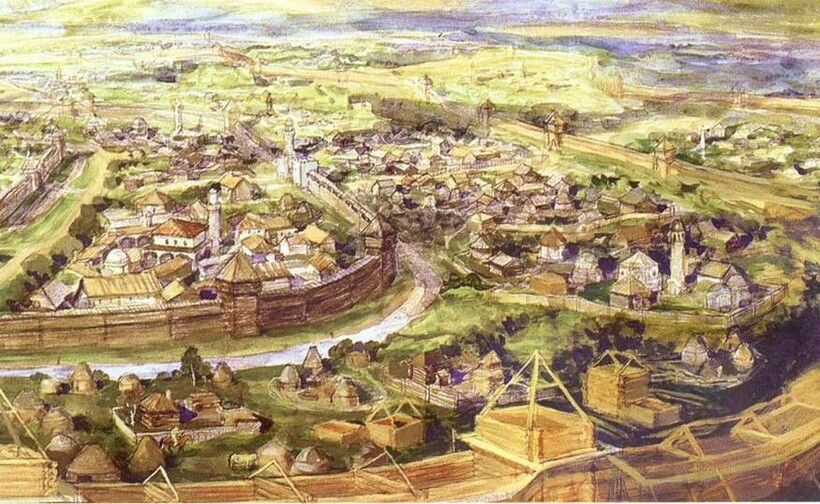

«Болгары на Волге». Автор Муртазин Ильдус (2010г.)

Организованная экономическая структура болгар и защита, созданная вражескими вторжениями, способствовали тесному контакту между местным населением и новыми жителями: болгарами. Это было выгодно каждой из сторон и привело к быстрому освоению территорий. И население, принадлежащее к разным племенам, постепенно стало единым целым. Образовавшееся государство располагалось на территории нынешних областей Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Пензенской и Самарской.

Кратко о происхождении волжских булгар

Волжская Булгария — мощное государственное образование в среднем течении Волги и Прикамье, существовавшее с 6 по 12 вв. В эпоху своего верховного могущества он на равных противостоял Хазарскому каганату и Киевской Руси. Этот период истории Волжской Булгарии более или менее изучен и известен широкой публике. А вот откуда взялись тюркоязычные болгары так далеко на севере, знает уже меньше людей, хотя этот период болгарской истории изучен достаточно хорошо.

Болгария или Булгария?

Термин «болгары» упоминается в основном в русской летописи, тогда как историки Византийской империи называли этот народ «болгарами». Исходя из этого, название состояния можно писать как с «о», так и с «у» — оба варианта будут правильными. В контексте данной статьи речь пойдет о евразийцах Поволжья, а не о жителях современной Болгарии, хотя они тоже принимали активное участие в их этногенезе.

Болгары сосуществовали с гуннами и были племенами, родственными этносам, населявшим Турецкий каганат. Трудно усомниться в их тюркоязычном происхождении. Волжские болгары произошли от огуро-онуров, в частности от племен булет, чеш, бугу и билу. Эта этническая общность населяла земли на северных склонах предгорий Алтая и Тянь-Шаня, а также в верховьях Иртыша. В древних исторических источниках Закавказья и Греции болгары описываются как народ, проживающий в северном районе Причерноморья, Каспийского моря и на территории Северного Кавказа.

Болгары впервые упоминаются в 354 году, но как единое государственное образование только в V веке, при образовании Великой Болгарии. Именно в это время к оседлому образу жизни перешли кочевые племена сувар и булгар.

Выходцы и Великой Болгарии

В начале VII века сувары, болгары и ряд других тюркских племен объединились в союз и сумели уйти от власти Турецкого каганата. Новую племенную конфедерацию под названием Великая Болгария возглавил правитель династии Дуло: хан Курбат.

Территория нового государства охватывала земли от Азова до Каспийского моря, его центром стал город Фанагория. Со смертью хана Курбата его страна раскололась на 2 части. Хазары стали давить на болгар, живших на западе, и племена во главе с Аспарухом были вынуждены откочевать на Балканский полуостров, где позже организовали Болгарское царство. Восточные или «серебряные» болгары в 70-х годах VII века во главе с Котрагом ушли на верхний Дон и далее в Среднюю Волгу, а те, кто остался, подчинились хазарам.

Сведений о точных границах Волжской или Серебряной Булгарии в древних летописях нет. По мнению советского историка и археолога Равиля Фахрутдинова, волжские болгары населяли территории современных Самарской, Пензенской и Ульяновской областей, а также Татарстана и Чувашии. Их численность составляла примерно 1,5-2 млн человек.

Серебряная Болгария

Переселившись в Поволжье, болгары вытеснили или подчинили своей воле племена балто-славянской родовой группы (именьковская культура). Оседлый образ жизни и навыки земледелия были переняты болгарами раннесредневековых племен Среднего Поволжья.

Болгары выбрали более чем выгодное место: по Волге проходил торговый путь из Каспия в Европу. На берегах реки располагались торговые базары, где хазарские и арабские купцы обменивали свои товары на меха, предлагаемые русскими и скандинавами. Вскоре на месте крупных рынков выросли города Булгар и Сувар, а позже и целый ряд поселений, основу их процветания составляла торговля.

Серебряная Болгария была названа потому, что оттуда в Россию привозили арабское серебро. Помимо драгоценного металла, волжские болгары поставляли отличных лошадей и зерно, главным образом пшеницу. Долгие годы Волжская Булгария находилась в вассальной зависимости от Хазарского каганата и обрела независимость только после его падения.

Государство быстро богатело и активно развивало медицину и другие науки. Болгары черпали новые знания у своих единоверцев, наиболее просвещенных в то время. В арабских летописях жители Поволжья и Прикамья именовались «болгарами» — это производное от «ба-лар», что означает «умный человек». Жаль, что от древней болгарской культуры до наших дней мало что осталось. Богатейшая коллекция книг исчезла во время монгольского нашествия: ими мостили переправы через реки и поджигали. Все, что известно об образе жизни, обычаях и традициях волжских болгар, почерпнуто из русских, арабских, а затем и казанских источников.

Государство волжских болгар не имело простого устройства и поэтому полностью и не до конца изучено. Во главе был Ильтебер, малик (царь) столицы Булгара. Этот титул выдает вассальную зависимость государства от Хазарского каганата. Впоследствии правителей Волжской Булгарии стали называть балтаварами (ялтаварами). Власть главы болгарского государства основывалась на праве владения землей. Среди другой знати выделялись куввады: предводители дружин, выполнявшие управленческие и командные функции.

Население и религия

Население Волжской Булгарии отличалось племенной неоднородностью. Территория города заселялась несколькими волнами, начиная со второй половины 7 века. После распада Великой Болгарии болгары и другие тюркоязычные этнические общности устремились к Волге и Каме, где смешались с местными финно-угорскими племенами.

Первые упоминания об основных племенах, составляющих население Волжской Булгарии, относятся к концу IX — первой трети X века. Восточный ученый-энциклопедист Ибн Руста писал о трех булгарских общинах: «одна называется Берсула, другая Эсгель и третья Булгар». Персидский историк описывает их как воюющих друг с другом, но они становятся друзьями, когда появляется внешняя угроза.

Нумизматы склоняются к тому, что в 930-940 годах Волжская Булгария еще не была единым государством. В его состав входили Булгарский и Суварский эмираты. Впоследствии последняя стала административно-территориальной единицей в составе Волжской Булгарии.

До VIII века народы Поволжья исповедовали тенгрианство. Это древнейшая и наиболее глубокая религия, основанная на обожествлении неба (Тенгри). Культ не имел священных текстов и основывался только на устной эпической традиции. Позже, в начале X века, при Балтаваре Алмуше, волжские болгары приняли ханафитский ислам и переход в новую веру был достаточно спокойным и безболезненным, так как в народе уже укрепилась идея единобожия. Волжская Булгария считалась самой северной мусульманской страной.

Волжские болгары говорили одновременно на двух языках тюркской группы. Один из них близок древнетатарскому, другой имеет много общего с чувашским. Система письма Серебряной Болгарии с течением времени претерпела ряд кардинальных изменений. Изначально племена использовали руническую письменность, как и другие тюркские народы. С принятием мусульманской веры в 922 году стала распространяться арабская письменность. После вторжения и захвата страны Золотой Ордой на ее территории стала использоваться уйгурская письменность.

Города

Первой столицей Волжской Болгарии был город Булгар. Он существует и сегодня под названием Болгар и находится в 140 км от Казани. Другим великим городом был Биляр. Именно он стал центром Серебряной Булгарии после Булгара, столица была перенесена из-за частых набегов из России. Кроме перечисленных, в Волжской Булгарии были и другие многотысячные поселения:

- Сувар;

- Джукетау (Жукотин);

- Город Муром;

- Кошан;

- Ошель;

- Алабуга;

- Бряхимов;

- Кременчуг;

- Золотаревское село.

Территория Волжской Булгарии

Даже в 21 веке трудно определить точные границы территории и карту городов Болгарии. Летописи дают размытые границы государства, поэтому историки опираются в основном на археологические находки, связанные с болгарами.

Так, укрепленные поселения, поселения и предметы быта болгар обнаружены в районах Татарстана и Чувашии, Самарской, Пензенской и Ульяновской. На самом деле болгары жили в низовьях Камы, Волги, Свияги, Самарской Луки, Казанки, Суры и реки Урал. Некоторые исследователи предполагают, что северные границы государства простирались до Карского моря.

Территория Булгар Биляр

Если летописцы и путешественники редко упоминали о территориальных границах, то о городах Волжской Булгарии известно гораздо больше. Самые известные болгарские города:

- Болгар (восстановлен);

- Биляр (сохранилось городище);

- Сувар (на территории городища несколько раз проводились археологические раскопки. Они рассказали о существовании на территории крупного рынка и большого жилого массива. Сегодня город полностью разрушен);

- Иске-Казань (частично отреставрирован и превращен в музей под открытым небом);

- Алабуга (в современной Елабуге сохранилось поселение);

- Ошель (сохранилось городище);

- Джукетау (сохранилось поселение в Чистопольском районе Татарстана);

- Кашан (разрушен, сохранились остатки построек в Лаишевском районе Татарстана);

- Кирмен (сохранилось городище);

- Золоторевское городище (сохранилось, расположено на р. Сура);

- Город Муром (полностью разрушен, есть фрагменты рвов и укреплений. Находится в Самарской области).

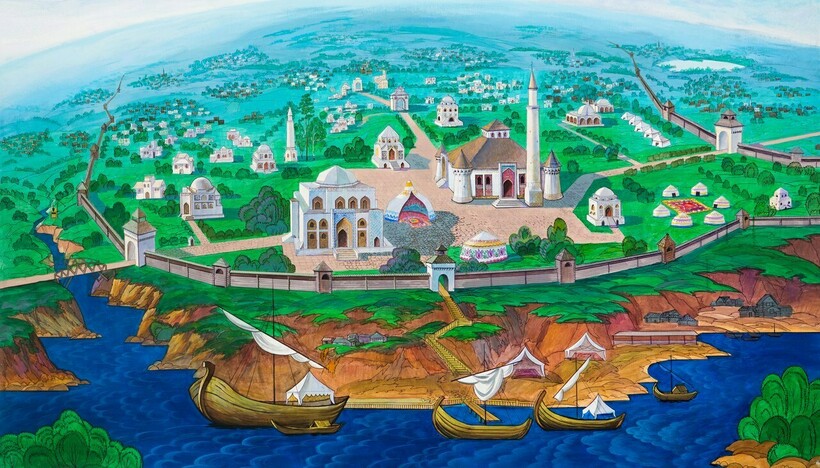

Древний Болгар

Отличием Болгарии от других феодальных государств того времени является развитое градостроительство. Государство постоянно строило города. Во времена, когда соседние племена жили в утрамбованных земляных хижинах, болгары возводили дома из глины и камня. А в годы сопротивления Золотой Орде делали города недоступными для врага.

Столицы Волжской Булгарии

С самого начала Болгар считался столицей государства. Город имел удобное географическое положение между Волгой и Казанкой, что делало его важным центром торговых путей. По этой же причине его часто атаковали с воды русские. Болгар был одним из самых маленьких городов государства, но самым важным для экономики. Ежегодно сюда приезжали европейские купцы, чтобы торговать с Азией.

В 12 веке из-за постоянных набегов русских столица была перенесена в Биляр. Плодородные земли и близость Камы делали ее удобной для жизни и защиты от нападения. Первые упоминания о городе относятся к 10 веку. Болгары фактически считали его столицей на протяжении трех столетий. Город был разрушен в 1236 году и больше не восстанавливался.

В 14 веке столица снова была перенесена. На этот раз в Иск-Казань, что находится на берегу Казанки. Это дало болгарам доступ к водным путям и возможность торговать. Иске-Казань была столицей Болгарии до ее распада.

Булгарская реконструкция

Занятия и обычаи булгар

Позиция государства определяла наиболее благоприятные направления развития экономики Волжской Булгарии. Главный торговый путь из Каспийского моря в Европу проходил по водному пути через Волгу. Города на Волге стали торговыми центрами.

Земли вдоль рек были плодородны и давали обильные урожаи. Для них было эффективным посвятить себя сельскому хозяйству. Местное население преуспело в этом. Посажены многие виды злаков. Часть полученного урожая экспортировалась в другие страны. Россия также была покупателем зерна, что хорошо помогло стране в голодные годы.

Переселенцы быстро адаптировались к новым условиям животноводства. Если раньше просторы степи стимулировали кочевой образ жизни, то, перебравшись на север, болгары поняли, что оседлое хозяйство здесь более эффективно. На новых местах разводили коров, коз, овец и домашнюю птицу. А болгарские лошади постоянно пользовались спросом у иностранных покупателей.

Развитие пчеловодства было настолько успешным, что его основы и традиции дошли до наших времен, а мед от татарских и башкирских пчеловодов пользуется популярностью у жителей России.

Изделия болгарских ремесленников были известны и за пределами страны. Камень, металл и кожа были искусно обработаны здесь. Гончары достигли вершин в изготовлении своих изделий. Оружие, повозки и инструменты продавали в соседние села.

Кольца, сделанные волжскими болгарами

Законы и обычаи в Болгарии отличались жестокостью. За прелюбодеяние, воровство и любое убийство полагалась смертная казнь, которая часто приводилась в исполнение изощренными методами. Эти традиции лишь ослабли после принятия новых законов уже в эпоху ислама.

Сельское хозяйство

Важнейшим в сельском хозяйстве Волжской Булгарии было земледелие. Этому способствовал и климат Волго-Камья. Большая роль земледелия отмечается и в письменных источниках того времени.

Сельское хозяйство позволило обеспечить внутренние потребности государства в пшенице, а также создало значительный экспортный потенциал. Болгары торговали хлебом с Русью, об этом свидетельствует и «Повесть минувших лет», где говорится, что из Суздаля во время голода 1024 г они пошли к «болгарам и привезли житу и тако».

Городское строительство

В Волжской Булгарии строились крупные для своего времени города. Сначала появился Болгар, который был столицей страны в 10-11 веках, затем появились Биляр и Сувар. Раскопки свидетельствуют о том, что было построено множество городов, в которых проживала значительная часть населения.

На основании раскопанных поселений археологи классифицировали города болгар на три категории: крупные города; замки, где жили феодалы; военные крепости. Археологические данные показывают, что болгары умели строить надежные укрепления. Их военные инженеры хорошо знали свое дело.

Принцип создания укрепленного поселения был типичен для Средневековья. Главная крепость была скрыта за крепкими стенами с башнями и рвами. Это были поселения правителей, знатных и богатых жителей.

Между стенами главного укрепления и вторым уровнем обороны располагался исторический центр, жителями которого были купцы, успешные ремесленники, служители церкви, деятели культуры, врачи и учителя. Здесь были красивые дома и широкие мощеные улицы.

Более позднее поселение также имело защиту в виде валов из рвов, которые были менее надежными. Здесь поселился средний класс: мелкие ремесленники, торговцы. Эта часть поселения называлась «внешний город».

Крестьяне остались за последними укреплениями. У них были простые деревянные или кирпичные дома, некоторые жили в полуукрытиях или убежищах. Крестьянские дома имели хозяйственные постройки, в которых держали скот и хранили урожай. При угрозе нападения противника жители села могли укрыться в обороняемой части города.

Для гостей и торговых караванов были специальные ночлежки или караван-сараи с комнатами отдыха, складами, хлевами для скота. Для своего времени большие болгарские города были намного благоустроеннее и комфортнее европейских столиц. И они были гораздо больше по размеру.

Торговля

Расположение Волжской Булгарии способствовало развитию торговли. Через него проходили торговые пути между Востоком и Западом. В Ага-Базаре, недалеко от Болгара, столицы государства, было выбрано место для проведения международной ярмарки.

Болгария, находясь на перекрестке торговых путей и обладая крупными городами, которые могли предоставить возможности для размещения торговцев и их товаров, стала центром встречи арабских и скандинавских торговцев. Огромный караван-сарай приносил немалый доход. Казна и пошлины на ввозимые товары хорошо пополнялись.

Волжские булгары хорошо использовали присутствие иностранных купцов. Это способствовало развитию ремесел и земледелия. Ведь заморские товары часто не нужно было перевозить. Посетители покупали их прямо на месте.

Ислам в Волжской Булгарии.

Почему болгары начали принимать ислам! Что привлекло их в новой религии? Ислам – новая религия, относительно молодая в то время и довольно интенсивно распространившаяся по всему миру. Во многих странах ислам стал государственной религией, новая вера привлекла людей своей гуманностью. Ислам научил людей добру, справедливости, честности, терпимости, уважению к людям независимо от языка, национальности, цвета кожи, достатка.

Все мусульмане были равны перед Аллахом. Естественно, это возвышало человека, давало ему силы и надежду. Но почему болгары все-таки приняли ислам, а не христианство или иудаизм?

Христианство не могло распространяться, потому что у болгар не было тесных торговых и экономических связей с народами, исповедовавшими себя в то время. Россия в те времена была еще языческой. Позже князь Владимир решил принять новую религию. Послы князя Владимира, побывав в нескольких странах и познакомившись с существующими религиями других народов, учли все за и против. Они посетили князя Владимира и болгар, но тем не менее русский князь решил принять христианство. Таким образом, в 988 году Россия официально приняла христианство от греков.

Ислам проник в Волжскую Булгарию через торговлю со странами Средней Азии и Ближнего Востока. В конце IX века болгарский народ стремился к укреплению своего государства, но этому мешало несколько причин.

- Первая причина – внешняя зависимость от Хазарского каганата. Болгары присягнули хазарам, и сын болгарского царя был взят у них в заложники. У булгарского царя не было возможности конкурировать и противостоять Хазарии, у него не было сильного союзника.

- Второй причиной было отсутствие монотеистической религии (монотеизма), которая объединила бы все булгарские племена и вырвала их из-под влияния хазар.

Ислам как религия в Волжской булгарии был распространён и известен еще до прихода багдадского посольства, об этом свидетельствуют многие письменные источники. Однако, официально датой принятия Ислама Волжской Булгарией считается 922 год.

известно, что булгарский царь Алмас (Алмуш) написал письмо арабу Джафару аль-Муктадиру с просьбой прислать людей для распространения и изучения ислама среди болгарского народа. Так из истории мы знаем, что в 921 году из столицы Арабского халифата, города Багдада, на север страны было отправлено большое посольство и письмо самого халифа. Эту поездку возглавил евнух халифа Сусан ар-Расси, но секретарем посольства был назначен Ахмад ибн Фадлан, который оставил подробный отчет о своей поездке, благодаря которому мы узнали много интересного о жизни древние болгары и соседние с ними правые и религиозные учителя, слуги.

Перед этими людьми стояла ответственная политическая задача: внедрить в Болгарское царство не только ислам, но и багдадские мусульманские обряды.12 мая 922 года посольство прибыло в ставку болгарского царя.

Суварское неповиновение

Весной 922 г посольство халифа прибыло по назначению в Болгарию на Волге. Принято считать, что летом того же года болгары приняли ислам на национальном уровне, за исключением части сувар во главе с князем Вырыгом. После приезда посольства Алмыш вел себя гораздо увереннее. Он заявил непокорным племенам: «Воистину, Аллах, могучий и великий, дал мне ислам и верховную власть правителя правоверных. Кто будет сопротивляться мне, того я поражу мечом». Такое предостережение было в духе времени и подействовало на большую часть болгарской общины: на племена, сомневающиеся в необходимости объединения и принятия ислама, осознавая всю серьезность намерения Алмыша, они были вынуждены присоединиться к нему.

Проблема возникла перед суварами, что Алмыш мог ясно предвидеть, так как перед принятием всенародного ислама он отправил за суварами своих людей, тогда как беренгерцы и барсилы добровольно приняли этот объединяющий акт, а эсегельцы, хотя и сомневались, в под конец все не осмелились ослушаться царя.

Учитывая, что к моменту прибытия посольства часть болгарской общины уже была мусульманской, относительная легкость «национального принятия» ислама кажется очевидной. О личности самого Алмыша, о времени и условиях принятия им ислама почти ничего не известно. А вот арабский автор Ибн Руст, написавший свой труд «Книга драгоценных сокровищ» в начале X века (относящийся к болгарам по материалам древнейших времен — конца IX века), утверждал, что « царь булгар по имени Алмыш исповедовал ислам».

Был ли Вырыг как-то наказан или приведен в повиновение, в источниках сведений нет, но в средневековой практике это было в порядке вещей. Фото Максима Платонова

Все это, однако, не снимает вопросов относительно сувара во главе с князем Вырыгом, выразившим принципиальное нежелание подчиняться королю. Был ли Вырыг как-то наказан или приведен в повиновение, в источниках сведений нет, но в средневековой практике это было в порядке вещей. Учитывая, что вопрос о значении государства находился в процессе определения, наказание такого категорического непослушного было неотложным.

Проблемы с принятием официальной государственной религии также известны в истории дунайских болгар. Но и здесь дело не сводилось лишь к относительно пассивному неповиновению со стороны оппозиции, как это имело место среди волжских болгар. Царь Борис, стремившийся обратить своих подданных в христианство, встретил яростное сопротивление дворянства, желавшего сохранить языческую веру. Языческие вожди восстали и разозлили народ против Бориса, но смута закончилась полным поражением оппозиции.

История принятия новых конфессий знала и другие примеры, когда религиозные новшества оборачивались против самих правителей-реформаторов. Один такой случай описан Ибн Фадланом: «Первым из их гуз королей и вождей, которых мы встретили, был Инал Малый. Он обратился в первый раз был Ислам. Но ему сказали: «Если ты примешь ислам, ты больше не властвуешь над нами». Затем он отказался от своего ислама».

Тайный замысел Алмыша

Общий характер просьб Алмыша к халифу вполне ясен и понятен, цель состоит в том, чтобы найти в его лице могущественного духовного, политического и экономического покровителя. Но анализ каждой просьбы в отдельности ставит под сомнение искренность булгарского царя по отношению к халифу. Возникает вопрос об истинных намерениях Алмыша.

Несколько надуманным кажется первый запрос об утверждении основ ислама у волжских болгар, предполагающий их невежество. Известно, что немалая часть волжских болгар, как, например, болгары Хазарского каганата, в то время исповедовали ислам, не опасаясь за себя. В то же время мазхаб ханафитского ислама был довольно распространен в Поволжской, Булгарской. Ибн Фадлан, желавший изменить некоторые порядки в отправлении религиозных обрядов, укоренившихся у булгар и проводившихся с учетом местных географических условий, встретил суровое неприятие Алмышем. Арабские послы не могли приблизить волжских болгар ни к шафиитскому, ни к ханбалитскому руководству ислама, исповедовавшемуся в Халифате.

Рукопись записок Ибн Фадлана.

Возможно, Алмыш рассчитывал на помощь халифа, призванную запретить булгарам-хазарам воевать со своими единоверцами на Среднем Поволжье, как утверждают некоторые исследователи. Однако Алмыш не мог не знать, что ал-Арсии — мусульманские наемные гвардейцы — и все остальные мусульмане каганата, в силу договора с каганом, имели законное право не воевать со своими единоверцами. Учитывая, что мусульманские отряды составляли элитную часть армии каганата, у Алмыша были серьезные основания не опасаться прямого военного вмешательства хазар.

Следующая просьба Алмыша к халифу касалась строительства крепости. Считается, что крепость была необходима болгарскому правителю для защиты от «хазарской угрозы». Однако, как мы уже отмечали, прямой угрозы практически не было. Просьба была связана с объединительной политикой, которую будет проводить болгарский царь. Ибн Фадлан, сообщая о письме Алмыша багдадскому халифу, пишет, что булгарский правитель просил помощи в строительстве крепости, «чтобы закрепиться в ней от царей противников своих», не упоминая хазар. О том, что крепость подтолкнула к строительству «страх царя хазар», Алмыш рассказывает только самому Ибн Фадлану, находящемуся уже в Волжской Булгарии. На наш взгляд, под «своими противниками» Алмыш имел в виду не столько хазарского правителя, сколько потенциальных соперников в самой булгарской общности: князей отдельных племен. Ведь логика требовала порядка действий: сначала объединение, только потом борьба за независимость.

Факт неисполнения частью населения воли государя и необходимость прибегать к насилию для укрепления своей власти рассматривался исследователями как доказательство недостаточно укрепленной власти центральной власти и наличия самостоятельности отдельные племена волжско-булгарской общности. Очевидно, именно эти обстоятельства сделали Алмыша уязвимым, помешали осуществлению его планов консолидации, созданию независимого от хазар государства.

Алмыш получил духовную власть над болгарской общиной с официальным признанием Волжской Булгарии мусульманским государством Халифатом и другими государствами. Наличие мощной крепости дало бы ему возможность значительно укрепить свой авторитет в болгарской общине. Город-крепость мог стать как единым центром государственного управления, так и надежной защитой во время волнений внутри страны. Конечно, Алмыш и раньше предсказывал возможность мятежей, но по-настоящему услышал он ее лишь в 922 г., когда эсегельцы выразили сомнение в правильности его политического курса, а некоторые сувары и вовсе отказались подчиниться.

Волжские болгары не смогли окончательно уйти от власти Хазарского каганата, признав себя мусульманской страной. Подобно Л. Н. Гумилеву, отступничество не усилило, а ослабило болгар. Сувары — одно из крупнейших племенных образований булгарской общины — отказались принять ислам и поселились в лесах Заволжья. В результате исламская Волжская Булгария до второй половины X века не могла соперничать с еврейской Хазарией.

Сувары — одно из крупнейших племенных образований булгарской общины — отказались принять ислам и поселились в лесах Заволжья.

Мусульманско-иудейская конфронтация

Пока посольство находилось в Волжской Болгарии, в Хазарии произошли знаменательные события. По словам Ибн Фадлана, «в триста седьмом году до хазарского царя дошла весть о том, что мусульмане разрушили синагогу, находившуюся в имении аль-Бабунаджа, он приказал минарет (имеется в виду минарет мечети собора Итиль, в то время столица каганата, — авт о) был разрушен, казнил муэдзинов и сказал: «Если бы, право, я не боялся, что в странах ислама нет ни одной неразрушенной синагоги, я бы несомненно, разрушили мечеть». Это событие произошло в 310 г хиджры. Арабское посольство к болгарам прибыло 12 мая 922 г. 310 г хиджры началось буквально раньше, 1 мая. Значит, описываемые события происходили именно во время пребывания посольства в Волжской Булгарии летом 922 г., а Ибн Фадлан узнал о них, находясь уже в Среднем Поволжье.

Известие о прибытии посольства халифа в страну волжских болгар и об окончательном утверждении ислама вызвало смятение среди мусульман каганата. Однако хазарское правительство почувствовало себя достаточно сильным и взяло реванш. Поскольку нежелательно было ссылаться на первопричину беспорядков — посольство халифа к царю волжских булгар, — царь хазар предложил в качестве предлога разрушение синагоги аль-Бабунадж. Полное разрушение соборной мечети казахской столицы привело бы к крайнему обострению конфликта между евреями и мусульманами внутри и за ее пределами, чего вряд ли хотел хазарский царь.

Укрепление Волжской Булгарии, а тем более ее самостоятельности, означало для каганата потерю обширной земли, богатой природными и человеческими ресурсами. Это ослабило бы экономический и военный потенциал Хазарского государства, а также нанесло бы серьезный удар по политическому имиджу каганата на международной арене.

Хазары, прекрасно понимая, что военное вмешательство может привести к непредсказуемым последствиям, могли использовать тайную дипломатию, чтобы сорвать планы Алмыша. В одном из сообщений «Повести временных лет» отмечается, что варяги живут и восточнее Варяжского моря «на краю Симова». Несмотря на то, что «Предел Симова» попал сюда по ошибке, это недоразумение имело прочные корни в древнерусской письменности. По-видимому, писал А. Г. Кузьмин, в связи с принятием хазарами иудаизма и под влиянием пропагандистских сведений, исходивших от евреев, их современники часто считали болгар семитским народом. «Симовский предел» — это только булгарская граница Волги, в которую упирались владения русов во второй половине IX века. Но получается, что хазары намеренно обманули мировую общественность. Понимая, что в экономическом и политическом противостоянии с каганатом другие государства могут найти потенциальных политических и военных союзников в стремящихся к независимости волжских болгарах, хазары представили их мировому сообществу как неотъемлемую часть своего государства, в особых случаях — также если евреи.

Однако есть и другие сообщения о болгарских евреях Поволжья. Арабский географ ал-Мукаддаси упоминает три булгарских города, среди которых он упоминает Болгар и Сувар. Название третьего города расшифровать не удалось. Этот город располагался на берегу реки, но не Волги, и был больше двух упомянутых городов. Его жители были евреями, позже принявшими ислам. Когда-то они ушли на берег моря, а теперь вернулись в этот город. ДА. Хвольсон, комментируя эти сведения, не смог объяснить, что это был за город, но сделал некоторые выводы: во-первых, иудаизм распространился из Хазарии на крайний север, во-вторых, переселение волжских болгар к морю и обратно связано с последствиями походов русов до 968 г.

Арабский географ ал-Мукаддаси упоминает три булгарских города, среди которых он упоминает Болгар и Сувар. Фото Михаила Козловского

Денежные средства от купли-продажи имения опального визиря Ибн ал-Фурата в Хорезме в размере 4000 динаров, предназначенные для волжских болгар, должен был доставить в посольство некий Ахмед бин Муса Хорезмян. Он должен был получить имущество из рук аль-Фадла бин Мусы Кристиана, управляющего имением, выехать из Багдада после посольства через 5 дней и добраться до него. Эта информация дошла до Ибн Мусы Христиана, который немедленно начал действовать, сообщив все посты охраны и гарнизоны вдоль Хорасанской дороги, где должен был пройти Ибн Муса Хорезмян, с тем чтобы он был арестован и содержался под стражей до особого распоряжения. В результате хорезмийца арестовали в Мерве и заключили под стражу, а посольству пришлось пробыть в Бухаре 28 дней.

В заметках Ибн Фадлана указаны причины неполучения финансов. Это действия лиц, которые так или иначе обеспокоены тем, чтобы деньги не дошли до послов. В этом заинтересованы правители Хазарского каганата, желавшие воспрепятствовать как принятию волжскими болгарами ислама, так и строительству в их стране мощной крепости.

Нам кажется сомнительным утверждение некоторых историков о всеобщем язычестве сувар после 922 г., которое опровергается текстом Ибн Фадлана и тем, что князь Сувар в 920-970 гг чеканил свои монеты, надписи на которых сделаны в арабской графике, которая распространилась в Волжской Булгарии после принятия ислама… Что касается совершения языческих обрядов и применения обычного права среди простого населения, то на бытовом уровне эта практика проявлялась уже давно среди все племена волжско-булгаро-турецкой конфедерации.

Исследователи до сих пор расходятся во мнениях относительно уровня исламизации Волжской Булгарии. Одни считают, что Волжская Булгария была практически мусульманской страной во время монгольского нашествия, другие, что волжские болгары оставались очень поверхностными в исламской вере. Однако приезд арабского посольства в Среднее Поволжье является фактом, и ислам в это время значительно укрепился среди волжских болгар.

Булгарская этимология

Название «Булгария» или «Болгария» связано с ее коренным населением — болгарами или болгарами. Булгары от латыни и Βoύλγαρoι от греческого.

Историки предполагают, что название произошло от смешения угров с другими племенами. На турецком языке «булга» означает «смешивать». Следовательно, «Булгария» переводится как «смешанные угры».

Вопрос об использовании гласных «о» или «у» в первом слоге остается открытым. Особых правил написания и произношения не существует, и это регулируется только языковыми особенностями данного языка. Дело в том, что в болгарской культуре нет гласной в первом слоге.

В греческих летописях слово писалось через «у», в русских — через «о». Потомков болгар, проживающих на территории современной Болгарии, называют «българи».

Ахмед ибн Фадлан на болгарских землях

Булгарская символика

Достоверных сведений о символике болгар нет. Историки предполагают, что, будучи мусульманским государством, Болгария использовала родовые знамена.

В летописях упоминаются три вида знамен:

- Феодальные зеленые знамена, украшенные серебром и золотом. Их использовали дворяне, в том числе и эмир. Знамена раздавались по большим праздникам и встречам высоких государственных гостей;

- Военные флаги и знамена различались в зависимости от армии и ее частей. Они были выполнены в разных цветах. В дополнение к исламскому зеленому использовались красный, коричневый, синий или их комбинация. Все знамена были украшены арабскими надписями;

- Знамена предков. Путешественник Ибн Фадлан также писал в своих заметках о булгарских погребальных традициях. Они использовали родовые знамена и копья с надписями. При погребении атрибуты клали вместе с усопшим.

Торговые марки также широко использовались. Ремесленники «размечали» свои изделия в керамике, кости, металле и камне. Символы также были размещены на монетах. Они были разнообразны и разнообразны в зависимости от пола.

Разнообразие знамен Волжской Булгарии

Наследие Волжской Булгарии

За три века своего существования государство оставило более двух тысяч памятников. Среди них около тысячи населенных пунктов и поселков. Большинство из них относятся к периоду до нашествия Золотой Орды и имеют наибольшее историческое значение и ценность. Сегодня все они открыты для посещения и охраняются государством на местном или региональном уровне.

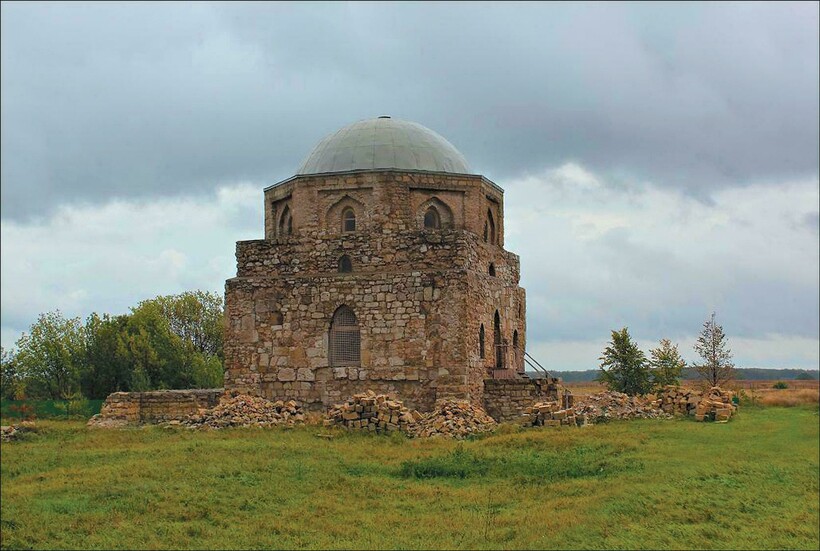

Великий Болгар

Поселение на месте Древнего Булгара включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город включен в программу президента Татарстана М. Шаймиева по восстановлению исторических мест. За несколько лет комплекс был восстановлен, выведен из эксплуатации и открыт для посещения:

- руины ханского дворца;

- Соборная мечеть;

- Успенская церковь;

- Северный и Восточный мавзолеи;

- ванные комнаты;

- Ханская гробница;

- Большие и малые минареты;

- Габдрахман хорошо.

К историческим «жемчужинам» Болгара добавились современные объекты: несколько музеев, верблюжья ферма. Построена современная «Белая мечеть», аналогичная казанскому Кул-Шарифу. Сейчас в бывшей столице Волжской Болгарии устраивают регулярные экскурсии и даже тематические шоу-программы.

Болгарское поселение

Билярское городище

Остатки древнего Биляра стали одной из самых важных реликвий в истории Болгарии. Исследования показали, что город делился на внутренний и внешний и был окружен крепостью с дубовыми стенами. Вместе со всеми постройками площадь города составляла 8 миллионов квадратных метров, что делало его одним из крупнейших городов того времени.

На территории поселения сегодня можно увидеть:

- Комплекс мечети. Он представлен каменным фундаментом и остатками смешанных каменно-деревянных построек. Также есть небольшое кладбище. Исследования показали, что здесь были захоронены представители болгарской знати.

- Дом феодала. Жилой дом, разрушенный в 1236 году. Внутри историки нашли осколки стекла и терракоты, колодец и две печи.

- Караван-сарай. Своеобразная система усиления и защиты от атак. Состоит из рва, частокола и бастиона. К ним пристроен жилой дом.

- Район керамики. Его размер говорит о развитии гончарного дела среди болгар.

Поселок расположен недалеко от села Биляр Алексеевского района Татарстана и открыт для посещения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Раскопки болгарских поселений принесли нам уникальные открытия. Так уже в тринадцатом веке. Болгары использовали систему подогрева пола. Он был сделан из земляных труб, которые проходили под полом и соединялись с печкой. Еще один результат – активное использование стекла для окон, в то время как другие народы издавна использовали деревянные ставни.

Билиарное поселение

Городище Муромского городка

Его останки сохранились в Самарской области. Название «Муромский» условно, так как настоящего имени в летописях нет. Историки считают, что в городе проживало около 10 тысяч человек, а его площадь достигала 150 га. На руинах города обнаружены фрагменты каменных построек, бань, мечетей, ювелирных, гончарных и других ремесленных мастерских. После сожжения города Мурома войсками Батыя он так и не был восстановлен, но остатки укреплений сохранились до наших дней.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Именно в землях Самары было обнаружено наибольшее количество «теплых полов» в домах. Ученые считают, что эту технологию болгары позаимствовали у римлян.

Археологические работы в городе Муроме

Другие интересные археологические памятники Волжской Булгарии, сохранившиеся до наших дней:

- Поселок Елабуги «Чертов». Он возвышается над уездным городом Елабуга и доступен для посещения.

- Богдашкинское поселение. Расположен в Тетюшинском районе Татарстана. Открыт для публики.

- Жукотин (Джукетау) – важный болгарский торговый город. Знаменит своим меховым рынком. Сегодня в заброшенном городе можно увидеть поселение, две деревни и кладбище. Остатки города находятся в селе Данауровка Чистопольского района Татарстана.

- Поселок Кашан. Останки найдены у деревни Шуран в Лаишевском районе Татарстана.

- Поселок Кирмен. Остатки разрушенной русскими войсками крепости обнаружены в Мамадышском районе Татарстана.

- Золотаревское городище в верховьях Суры.

- Городище Иске-Казань на реке Казанке. Сегодня он функционирует как музей под открытым небом.

- Поселок Балымер Спасского района Казани. Археологические находки на его месте говорят о важности города для торговли и ремесел.

Поселок Елабуга

Как булгары превратились в татар

В первой половине XIII в на политическую арену вышел новый этноэнтузиаст — монгольские воинственные племена из Средней Азии, оказавшиеся на удивление активными в плане расширения своих территориальных владений. Нужно сразу сказать, что этот самый этнос, как и предыдущие, был далеко не однороден по своему составу и, кроме того, привлекал к своему завоевательному наступлению другие племена и этносы.

Первая встреча монгольских и болгарских войск привела к беспрецедентному поражению первых (1223 г.). Но уже в 1236 г разросшиеся полчища Батыя взяли верх над булгарскими отрядами. Многие города и крепости были захвачены и зверски разрушены Батыем, в том числе Булгар, Биляр, Сувар…

Западный поход Батыя начался с разрушения городов Волжской Булгарии

История болгар как этноса закончилась именно в период Золотой Орды (13-15 вв.), и тогда же началась история формирования местных татар, ставших впоследствии «казанскими татарами». Поскольку в этом процессе участвовали новые этнографические потоки, проникшие в Поволжье: монгольские завоеватели и кочевые племена тюркских половцев (кипчаков), хотелось бы немного напомнить основные исторические события того времени, известного на Руси как период монголо-татарского ига.

Монголы

Монголы были еще одной страстной этнической группой родом из Средней Азии. Этнически они также считаются дальними потомками и наследниками Жужаньского каганата. Долгое время монголы жили в степях как неприметные кочевые племена. В период существования Восточно-тюркского каганата и последующих политических образований они подчинялись тюркским правителям.

В 10 веке, когда тюрки перестали занимать господствующее положение в степных районах Средней Азии, стали появляться пасии монгольских племен, занимавших обширные территории между Байкалом, Иртышом и Великой Китайской стеной. В этот период название монголов в форме «монгу» уже встречается в исторических источниках.

Памятник Чингисхану – основателю Монгольской империи – установлен в Улан-Баторе

В начале XIII века одному из монгольских предводителей — известному Чингисхану — удалось объединить многочисленные тюркские и монгольские племена в единое монгольское государство. Под предводительством своего кагана или хана турецко-монгольские войска совершили множество завоевательных походов в соседние страны: Среднюю Азию и Китай, Восточную Европу и Кавказ. И очень скоро образовалась Монгольская империя, крупнейшее государственное образование в истории человечества. Столицей Великой Монголии был Каракорум.

Кстати, некоторые исследователи считают, что между монголами и татарами, которых к тому времени в Средней Азии стало довольно много, шла борьба и довольно нешуточная. Исторические источники утверждают, что отец Чингисхана погиб от рук татар, а основатель монгольского государства отомстил татарам за жизнь. Считается, что эти ранние татары были либо уничтожены, либо полностью поглощены этническими монголами. Но их этническое название, как и в случае с дунайскими болгарами, сохранилось в именах их родственников или других племен.

Так изображали татар на средневековых гравюрах

Во всяком случае, считается, что Чингисхан и его потомки во время завоевательных походов ставили перед своими войсками отряды смертников, составленные из представителей покоренных племен, и называли их всех татарами. Со временем это имя стало нарицательным для всего монгольского войска, которое у нас принято именовать монголо-татарским. Выражение «татары прибывают» означало для русских княжеств именно нападение монгольских полчищ.

Как это часто бывало в Средние века, могущество любой великой империи опиралось на авторитет одной исторической личности, в данном случае Чингисхана. После его смерти единое монгольское государство распалось на несколько частей, одна из которых получила название Улус Джучи. Эта территория называлась Золотой Ордой только в источниках 15 века, а до этого территории ханов Орды именовались исключительно улусами с добавлением имени правителя или иного компонента.

Золотая Орда стала одним из улусов распавшейся Великой Монголии

После распада империи Чингисхана, хотя формально Монголия продолжала считаться единой империей, каждый улус тянул одеяло на себя. В данном случае нас интересует Золотая Орда, полностью поглотившая Волжскую Булгарию.

Волжская Булгария в составе Золотой орды

В 1236-1242 годах монгольские войска совершили знаменитый западный поход, в котором участвовали их объединенные силы, и этот поход возглавил сын Джучи — хан Бату — новый правитель Золотой Орды. Именно в результате этого похода к улусу Батыя присоединились районы Среднего и Нижнего Поволжья, в том числе Волжская Булгария, превратившаяся в Булгарский улус.

Полчища Батыя безжалостно разрушали процветающее государство и его крупные города. Большая часть населения бежала в труднодоступные места, основывая там новые поселения. Казань, вероятно, была одним из таких поселений, впоследствии названных Иске-Казань (Старая Казань), среди первых поселенцев которых были, вероятно, и этнические носители булгар.

Иске-Казань возникла в ранний период золотоордынского периода в Болгарии

Хотя многие болгары, жившие в крупных городах, были убиты, взяты в плен или присоединились к монгольской армии. Некоторые исследователи даже считают, что почти все болгары, составлявшие элиту государства, были существенно уничтожены, а на землях бывшей Болгарии остались потомки сувар и других этносов. Но сегодня это невозможно доказать.

Многие другие ученые считают, что многие болгары ушли на земли нынешних чувашей и мордвы, где ассимилировались с уже обитавшими там народами. Так или иначе, но название «болгары» от этого периода практически осталось только в названии города, который после разрушения Батыем был им восстановлен, но уже как его временная резиденция.

Батый уничтожил Булгар Волжской Булгарии. Его заменил болгарин Золотой Орды

В конце 50-х годов 13 века правителем Золотой Орды стал брат Батыя Берке, который в политических целях принял ислам, чтобы привлечь на свою сторону мусульманских лидеров из Болгарии и других восточных стран. В связи с этим он уделял пристальное внимание градостроительству Булгара и новой столицы Сарай-Берке. Берке также способствовал развитию дипломатических и торговых отношений с восточными регионами. В этот период болгарский город сильно увеличился в размерах, застроился каменными зданиями и в несколько раз увеличил свой торговый оборот. Но его этнографический состав значительно изменился, уподобляясь как колонистам Золотой Орды, так и вошедшим сюда кипчакам (половцам), ставшим союзниками монгольских завоевателей. Подробнее о развитии болгарского города в период Золотой Орды можно прочитать здесь.

Если болгары в период Золотой Орды претерпели новый подъем, то другие булгарские города остались в руинах и все заброшенные и степные районы бывшей Болгарии постепенно заселялись также пришлыми кочевыми племенами, в том числе кыпчаками (половцами).

Пока Биляр и Сувар лежали в руинах, Булгар пережил второе рождение

С 1266 г., в период правления внука Батыя, Менгу-Тимура (до 1282 г.), большая часть Евразии под властью Золотой Орды полностью отделилась от Монголии и стала самостоятельным образованием. Кроме того, с переменным успехом до начала 60-х годов 14 века процветала золотая орда, что благотворно влияло на ее Булгарский улус с центром в Булгаре. Но затем начался закономерный процесс междоусобиц и борьбы за власть, что подорвало силы самого Золотоордынского ханства и не могло не сказаться на бывших землях Булгарии.

В последние десятилетия XIV века Тохтамыш-хану удалось на короткое время объединить территорию Золотой Орды, но его противостояние с правителем Средней Азии Тамерланом оказалось губительным как для Золотой Орды, чем для остатков Волжская Булгария. Войска Тамерлана уничтожили не только войско Тохтамыша, но и город Булгар, который уже не мог оправиться. Таким образом, став первой столицей Волжской Булгарии, Булгар оказался последней разрушенной ее частью.

Монументальные постройки первой столицы Болгарии в конце 14 века превратились в руины

После распада Золотой Орды они распадаются на осколки и земли бывшего великого Волжского государства Болгария. Отчасти они отступают под власть укрепившейся Москвы, а оставшееся население концентрируется сначала вокруг Иске-Казани, затем вокруг новой Казани, что быстро приводит к возникновению еще одной политической единицы — Казанского ханства, жители которого постепенно превратились в этнос с новым названием — татары.

Половцы (кыпчаки)

Другой кочевой народ Нижнего Поволжья — половцы или кыпчаки (кыпчаки) — сыграл существенный след в формировании будущего этнотатар. Все мы хорошо знакомы с половцами из знаменитого эпоса «Слово о полку Игореве», переложенного композитором А. Бородиным в знаменитой опере. Князь Игорь был одним из многих, кто потерпел поражение в битве с этим кочевым и очень воинственным народом.

О постоянной борьбе русских княжеств с половцами мы узнаем еще в школе

Считается, что предки половцев в 4-7 веках жили в монгольских степях и были активной частью Восточно-Тюркского каганата под собственным названием кыпчаки. После распада каганата часть кыпчакских племен ушла в степи современного северо-западного Казахстана. Завоевывая и поглощая соседние племена, кыпчаки постепенно (9-10 вв.) расширили свои границы до Средней Азии и северного Причерноморья.

С середины XI века половцы стали одной из главных мощных сил, наступавших на южную окраину формирующегося Русского государства. Считается, что название половцы получили они в русских княжествах, на которые они совершали многочисленные набеги с полей. Половцы так или иначе, помимо Руси, взаимодействовали со многими государствами Средневековья — с Грузией, Болгарией, Венгрией, Византией и Хорезмом. Кроме того, следует иметь в виду, что при них никогда не образовывалось единого государства, а отдельные племена в форме союзов действовали обособленно друг от друга.

Кыпчакские племена граничили с Болгарией и могли ассимилировать друг друга

В начале монгольского нашествия на Запад часть половецких племен присоединилась к русским войскам для отражения врага, но потерпела знаменитое поражение на реке Калке (май 1223 г.). Существует версия, что позднее монголы сумели привлечь на свою сторону большую часть влиятельных половецких племен, являвшихся весьма отдаленными потомками именно тех татарских групп, которые сформировались в 4-5 веках в Средней Азии как тюрко-монгольское племя, которое отделился от Жужанского каганата. Так это или нет, но в любом случае по окончании основных завоевательных походов сами монголы в большинстве своем вернулись на родину, а войска, оставшиеся на завоеванных землях (включая территорию Поволжья Болгария), привлеченный монголами в качестве союзников, стал называть себя татарами.

Усиление влияния монголов на территории Евразии поглотило половцев (кипчаков) как этнос, но название татар, перекинувшись и на кипчаков, и отчасти на монголов, закрепилось на протяжении столетий. Это имя присутствует и в названии длительного периода порабощения западных земель (монголо-татарское иго), и как имя внешних врагов для русских в 13-14 веках, и как новое имя бывших болгар исчезнувших с исторической арены в результате новых политических и этнографических преобразований. Кстати, кыпчакский язык оказался родственным булгарскому, и их сочетание, возможно, породило новый татарский язык. Все это говорит о том, что, возможно, многие кочевые племена, хаотично разбросанные по территории Евразии, имели отдаленно родственные этнические корни.

Казанские Татары

В русских летописях название «тартары» стало появляться в 13-14 веках именно после монгольских нашествий. Как уже говорилось, со временем оно обобщило все тюркские народы, жившие на территории Золотой Орды, в том числе остатки болгар, башкир, кыпчаков, кумыков и т д. Это название распространилось отчасти и на самих монголов, которые в часть ассимилировалась с местным населением.

Однако имя «татари» в то время не было именем собственным для представителей тюркоязычного мира к востоку от России, в том числе и для жителей бывшей Болгарии. Так назывались эти народы по русским и европейским источникам. Жители бывшей Болгарии, со временем собравшиеся вокруг новой столицы – Казани, стали называть себя казанцами или мусульманами (бусурманами). Более того, даже в родословных, составленных в конце XIX века, многие казанские татары продолжали использовать термин «ал-булгари», что означает булгарин.

Но со временем термин «татары» был принят самим народом. Сегодняшние казанские татары представляют собой весьма многогранный синтез, образовавшийся в результате этногенеза местного финно-угорского населения (доболгарского) с пришельцами-булгарами, а затем и с другими тюркскими племенами во всем их средневековом разнообразии.

Современные казанские татары помнят и чтят историю всех своих предков

Всем известно, что название «Казань» переводится как котел. Этот термин очень подходит для названия процесса, происходившего на территории современного Татарстана в средние века (с 8-го до середины 16-го века). Как различные племенные этносы кипели в котле и примыкали друг к другу здесь, или растворялись друг в друге, дав начало образованию новых этнических подгрупп, которые стали обособляться на территории нашей страны после падения Золотой Орды (чуваши, башкиры, удмурты, мордва и др).

Нынешние казанские татары, собравшиеся вокруг нового политического и экономического центра в виде Казани, начали перестраивать свою жизнь. Однако все вышеперечисленные исторические процессы последних столетий остались в генетической памяти народа, в его уже сложившихся традициях, культуре и экономических возможностях и, конечно же, в религии, принятой в древней Булге в самый ранний период существование первого государства Волги — Волжской Булгарии.

Интересные факты о Волжской Булгарии

Топ-5 фактов о болгарах и их статусе, которых вы точно не знали.

- Во время первого нападения на болгар монголы потерпели поражение. Это была их вторая неудачная кампания. Первой была битва в Семи ущельях при Парване (современный Афганистан) в 1221 году..

- Рынок Ага-Базар Булгара стал одним из крупнейших торговых центров в Европе. Его называли «воротами для торговли между Европой и Азией».

- На территории современной Чувашии и Татарстана существует движение «булгаризм». Он направлен на возрождение болгарской культуры. Скачок в развитии и популяризации движения произошел в XX-XXI веках..

- Современный Болгар и городище – одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей Татарстана.

- Собственные монеты чеканились в городе Сувар. Это говорит о его могуществе и изоляции от Болгарии.